|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 这个蛮夸张的啊,我还没仿过,没想到谐振峰值都消失了,确实没考虑开关器件的杂散参数,这跟我的推导方法有关,我推导传递函数的方法是对开关网络平均化,确实不晓得如何处理开关器件的杂散参数,而且虽然是对传递函数有影响,但是只要不是质的影响,适当地忽略其实也是可以的,因为对传递函数的推导完全是为了设计反馈环路 |

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 对二阶系统,品质因数本质上反映了系统(拓扑)的储存能量的能力,其大小反映到Bode图上就是那个尖峰,只要电路中存在耗能原件(电感电容的Esr,MOS,Diode的寄生电阻),均会降低系统的品质因数。

印象中,老张的那本建模书,用开关元件平均法建模时,将这些电阻都给忽略掉了...实际上,Rdson在D*T内起作用,Rdynamic则在(1-D)*T内起作用,如果都考虑进去,推到应该很繁琐。  |

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 恩,是呀,那就是我的入门书,所以也没考虑过,谢谢你的提醒啦,我再看看别的书是怎么处理的,看那本书还真不晓得应该如何处理进去 |

|

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 建模书籍还是张卫平的开关电源建模比较细致,但是网上现在卖绝版了 |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 真的啊?还好我买得早,反正我觉得蛮好的,主要可操作性很强,我能够跟着一步一步走 |

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 请教一下开关器件的杂散参数 如果考虑的话 就只是通态电阻吗,因为我做的项目电压电流都蛮大的,然后用的IGBT斩波模块,通态电阻相对来说蛮小的,那个项目中好像开关器件的通态电阻对传递函数影响不是很大 |

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 按照平均法建模的思想,只考虑同态电阻即可,如果通态电阻很小(相对电感电容的ESR可忽略不计),那么MOS的Rdson对系统的Q值贡献就很小了 |

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 我是广州爱浦电子科技的小李,感谢楼主的分享,我们公司的团队是专门研发模块电源的,以后有技术帖子的问题我们可以多多探讨啊

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 哇,真的好详细!!!boost说的很到位。。。学习了,谢谢楼主! |

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 嘻嘻,谢谢,反正已经写完了,算是对自己这段时间工作的总结 |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 牛B!!!楼主有针对boost电路里的电流模式和电压模式分别建模么? |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | boost主回路模型都是一样的,不管什么模式,就是电流模式要做个等效功率级的模型建立,电压模式就不需要了,所以只针对电流模式做了分析,电压模式不做等效功率级模型建立就好了 |

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 学习过buck的,楼主的boost还没怎么了解过,以后得认真看看。 |

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 你的这几个,Gvg,Gvd,Gig,Gid都没有问题。

很可能计算也是正确的。

但证明不了这是,电压外环和电流内环的串级控制。

仅仅是在D和Vg作用下的2个不同的输出变量而已。

Vo和Ig用风马牛不相及来形容是确切的。

对于任何一个实际的所谓“电流型”IC,例如3842之类的。

其实就是个单独电压环路的控制。

充其量是电流保护“逐波限流”而已。

3842的工作原理,以无可争辩的方式证明了。

其就是个电压型的单环路控制。

所谓的“电流环”是个1 :1的闭环。

这还是好的。

其实,3842的所谓电流输出,可以认为是,电压型PWM的另一种实现方式。

产生PWM可以有多种方法,教科书里面介绍的是一种方法,3842用的是另一种方法。

还可以有其它方法。

相当于放大倍数降低了一倍,仅此而已。

但都是电压型的PWM控制方式。

与电流控制没有一分钱关系。

或增加了一点点惯性。

作为平均值型的所谓“电流控制”。

那么则更说明了,电感电流的反馈,是经过了积分获惯性环节。

作为一个电流闭环,其作用,仅仅是软化电压型PWM输出。

单独的电压型PWM输出,每次对于电感来说,都是个阶跃响应。

而平均值的电流内环路,与你的推导的Gvd,Gvg等没有任何关系。

电流环相当于电压型的PWM输出经过了一个低通滤波处理。

这样输出特性就被软化了。

总的来说,这种软化的输出应该是有利于稳定性的。

所以,电流型控制的开关电源的本质,可能就是如此了。

不是串级控制,而且实际的电流型IC例如3842等于你们推导没有一分钱关系。

就算你的推导正确,也是几乎没有任何使用价值的。

实用的开关电源,boost之类的本质都是电压单环路控制,只是电流有个特殊的打嗝保护而已。

如果这个世界上真有电流电压的串级控制的开关电源,那才是不可思议的呢! |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 大师,你这个到底在描述什么呀,我等凡胎肉眼看了半天没找到中心思想,不知道大师想表达个什么观点。 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 本大师的这个说法是正确的!

因为实际的电路严重非线性!

你把其小信号化,那么得到的,确实就是这么的计算结果。

但小信号仅仅是接近问题,更何况你还远不能全面认识问题。

所以,本大师的说法,也是正确的。

定性来说,任何人也无法否认。

Vic作为电压环路的输出设定。

其变化,会立即导致占空比D和电感电流Vil的变化。

作为电压型PWM,人们不关注这个问题。

但所谓的电流型PWM,开始关注这个问题。

但其实,也意思不大。

你只能固定D进行设计,但与实际情况依然相差甚远。

小信号的计算方法,从某种意义上说,几乎就是错误的。

因为变量很多,你只能研究一个变量,而固定其他变量。

从某种意义上来说,除了BUCK是个比较理论,可以研究的开关电源以外。

BOOST等,都过于牵强附会。

这导致的结果就是,实际电路会出现各式各样的令人费解的问题。

对于大多数人来说,这些问题几乎就是无解。

所以,如果有一个放之四海而皆准的BOOST出现,那简直就是不可思议的!

因为BOOST从本质上来说,除非就是在工作点附近,远离的地方几乎无法稳定。

多变量的非线性的环节,其实无法控制的。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 恕我愚钝,我知道非线性可以用矩阵的方式来求,但是大师你表达的东西,我真不知道你具体想表达一个什么,不知道是我语文没学好还是啥。总是看不懂大师要表达什么含义。 |

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 用非线性矩阵?

如果是真的,那么开关电源领域为何不用呢?

开关电源用的及时出现矩阵,也是线性的。

这是可以肯定的!

|

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 还是有意义的电流环可以大大的加大PID参数适应性,增强电源的整体性能尤其体现在DCM中,当然最优控制除外

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | |

第二种算法与第一、三种算法相差很多,在实际设计中应该参考哪一个值呢?你取的L=46.6uH,为什么呀?

在《精通开关电源设计》中的附录2,boost电感的计算公式怎么推出来的啊?

|

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 楼主大大,你那几个传递函数推导里面怎么不写上 反向电流增益 和 输出阻抗 这两个传递函数?你那四个传函加上这两个就完整了。而且输出阻抗、输入导纳、反向电流增益和音频衰减率这四个传函一出,变换器的端口特性就很清晰了。 |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 恩,是没写,推导都是一样的,按照模型推就可以了,因为对我后面的环路没什么用就没写啊 |

|

|

|

|

|

|  |  | | | | | 感觉好厉害的样子!没涉及过boost,要找时间时间要好好看看。 |

|

|

|

| |  |  | | | | | | 自己写的,不过推导方法是看的书上的,其实帖子里提到了我参考的所有书名了,理论啥的我肯定创不出来,参考的书上也没有完整的boost推导 |

|

|

| | |  |  | | | | | | | 我是做电力电子大功率方面和电机驱动方面的,一直也想了解小功率电力电子做的东西,感觉楼主讲的很详细,准备仔细研究学习一下 |

|

|

|

|

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 没错是那样的,我觉得波形计算器可能是按照一种堆栈的方式操作的,只能对1和2操作,就是栈里最上面的两项,下面的基本没用,反正我也不会怎么操作下面的数据,就是把当前的1和2cut掉,然后3和4就成为1和2,就可以操作了,或者重新添加一次数据 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 一般你就别管大框里的数据,你想操作哪两个数据就添加哪两个,有时你可能要对计算出来的结果操作,就把没用的数据cut掉,选中数据,然后edit菜单吧,好像,里面有个cut选项,更方便的操作我还不太清楚 |

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | ellie 真的太感谢你了,下午一直在看波形计算器的help,模糊地有类似和你的看法。

大框就是个stack 。剪贴如下:

======================================

The calculator keypad, your computer keyboard, and your computer numeric keypad can all be used to input operands. The Entry field is where numbers or waveforms appear and are evaluated before being pushed onto the Stack Display. The contents of the Entry field are always the same as that of the X-register. The Stack Display is a scrollable list box that displays the stack registers. There is no limit to the number of stack registers. To copy any register onto the X-register, click the register with the left mouse button, and then single click the middle mouse button. |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 这种反人类的操作,难道还没足以让你放弃saber转战SPICE

|

|

|

| |  |  | | | | | | 是自己添加了两次吧,我不管添加那个信号都不会重复啊,你的操作对吗,首先在信号框内选中信号,然后使那个小框处于当前活动窗口,单击鼠标滚轮添加的,我是这样操作的 |

|

|

|

|

|

|  | | | | 这个简单模型里,Vout=Vin+电感两端反向感应电压? |

|

|

|

| |  |  | | | | | | 就是输出电压怎么确定呢?与输入电压有关系么,是不是简单的输入电压加上电感的感应电压? |

|

|

| | |  |  | | | | | | | 这个这个,帖子中有推导的呀,推导了那个输入电压与输出电压的关系啊,推导是基于电感器的伏秒守恒定理推的 |

|

|

|

|  | | | | 果然是知识面不够,还要努力学习,越往后面越看不懂了 |

|

|

|  |  | | | | | 恩,那个传递函数的推倒过程蛮复杂的,有时间把我推导的手稿拍个图片传上来 |

|

|

|  | | | | 楼主文章中的波形图是是什么画出来的?是示波器吗?还有波形的软件? |

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 厉害,楼主你能不能整理成WORD或者PDF文档,让我们这些小菜鸟好好学学 |

|

|

| | |  |  | | | | | | | 哈哈,其实就是word文档,要不根本没法发,我都是把我的文档截图发上来的,等我都发完,再把文档发上来,等着哈 |

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 有经验的人仿真出来与实际调试差异很小,其实主要是仿真模型与实际器件的差异,所谓的有经验是指他清楚实际器件的杂散参数,知道在仿真的时候把杂散参数加到模型中 |

|

|

|

|

|

|  | | | | CCM模式下,BOOST电路存在右半平面零点,环路补偿时该如何处理? |

|

|

|  |  | | | | | 右半平面零点很难补偿啦,只能避过去了,所以主回路的参数得合理,然后能够避过右半平面零点,也就是将穿越频率远小于右半平面零点的频率值 |

|

|

|

|

|  |  | | | | | 恩,其实是有的,不过我现在不敢发,因为怕涉及泄密啥的 |

|

|

|

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 哈哈,建模啊,没想到开关电源也涉及到建模部分,牛了 |

|

|

| | |  |  | | | | | | | TI的“Understanding buck power stage~~~ ” , 对么?

字迹漂亮,整洁,赞~! |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 啥啥啥?这是boost拓扑啊,你说的话也得是Understanding boost power stage 啊,不过谢啦 |

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 哈哈,不过手稿的推导跟TI的那个文档确实没啥关系啊 |

|

|

|

|

|

|

|

|

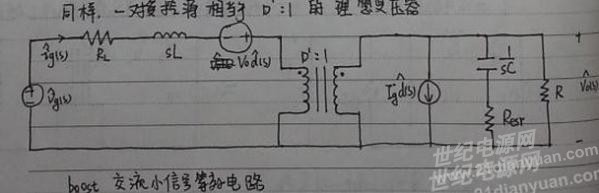

| | |  |  | | | | | | | 最后一张图 ②中的交流小信号等效电路,那个方法不懂,麻烦楼主再讲一下

为什么d'(t) < Vo(t) >Ts 就分离为那四部分了? |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 我也是按照那个书上《开关变换器的建模与控制》的方法来推导的,我的理解是那种分离方法是针对小信号扰动进行,其实就相当于用d'(t) < Vo(t) >[sub]Ts对t求导数[/sub]

[sub]Ts指的是开关周期内输出电压的平均值,自然就是Vo了,[/sub]

[sub]d`(t)在开关周期内的平均值自然就是D`,[/sub]

[sub]该式对时间求一阶导数的话就是那四个分式啦[/sub]

[sub]不晓得有没有解释清楚[/sub]

[sub]其实你可以看看那本书,我推传递函数的方法和步骤基本都是按照那本书的方法进行的[/sub] |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | d'(t)<Vo(t)>Ts不就是d(t)<Vo(t)>Ts对时间 t 求导了么?,还是说这里的d' 表示的和D‘差不多的意思? |

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 其实应该是(1-d(t))<Vo(t)>Ts对时间求导,所以式子中有很多匪夷所思的负号 |

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 请问交流小信号等效电路时,那两个量为何能够那样分解啊? |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 恩,是指对平均变量表达式d`(t)<vo(t)>Ts增加交流小信号然后分离扰动 分解成四项那个么? |

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 那个d(t)<vo(t)>Ts是平均分量表达式,然后把平均分量分解成直流分量与交流小信号分量之和。按照《开关变换器的建模与控制》书上所述,系统满足低频假设、小纹波假设、小信号假设时,就可以这样处理,关于这个理论的合理性以及与实际情况的吻合度我就不好解释了 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 原来是这样的,明白了。《开关变换器的建模与控制》这本书没看过,要理解还得看看这本书 |

|

|

|

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 嘻嘻,主要是太闲了,才有时间搞这些,项目多的人肯定没时间,有机会可以见面讨论哈 |

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 而Gvg(s)和Gig(s)的推导则令交流小信号等效电路中d(s)微变量为零,即涉及到的电压源短路,电流源开路,同样根据变压器两边电压电流的关系可列出两个式子 |

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 请问楼主,G-g(s)和G-d(s)的具体物理意思是什么,有什么区别吗?希望帮忙解答一下

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 妹子,能不能结合你的项目,谈下Boost建模后改变参数对整个系统的影响呢。。。 |

|

|

|

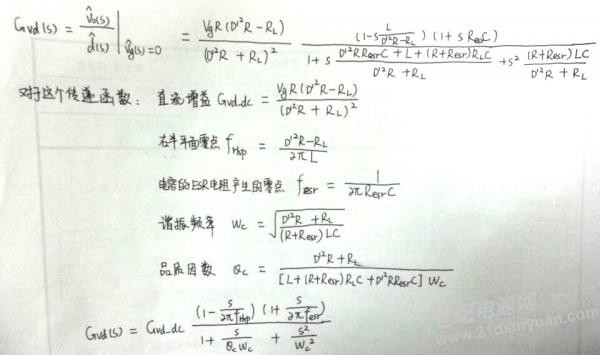

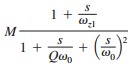

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 基本上,CCM模式的boost主回路Gvd(s)均可以套用这个公式,大家可以结合自己接触过的项目用mathcad绘制这个函数的波特图,对于主回路的传递函数其实有四个式子,这个当然是最关键的,因为是占空比到输出电压的传递函数,关于这个函数主要注意点是:品质因数Qc、ESR造成的零点和右半平面零点,明天再做具体分析。 |

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 有两个疑问:一般来说,输出电容都是好几个电容并联,那么

1.电容的ESR是不是就非常小?

2.公式里头是并联后的ESR吧,那对于环路的影响是不是就可以忽略呢? |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 并联之后的ESR当然很小了,公式里就是等效成一个电容一个ESR的,如果很小的话自然是可以忽略的,你可以用mathcad对比忽略和不忽略的波特图再决定要不要忽略,其实ESR对环路传递函数的影响是正面的,并不希望忽略,但是希望ESR也不能太大,是因为它影响输出电压的纹波值 |

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 请问楼主,CCM模式补偿的环路,轻载时进入DCM模式,环路会不会出现不稳定呢? |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 我没推过DCM模式,不过根据我做的项目实验和仿真结果,不稳定还是一般出现在CCM模式下 |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 代妹子回答一下,妹子不要介意哈 :

电压模式的Boost由CCM进入DCM时,右半平面零点消失,二阶系统变为一阶系统,基本传函形式为: :

电压模式的Boost由CCM进入DCM时,右半平面零点消失,二阶系统变为一阶系统,基本传函形式为:

G(s)=G0*(1+s/wz)/(1+s/wp)

其中,wz=1/esr*Co,Wp与负载有关(表达式太长,不写了)

所以,理论上,只要CCM稳定,DCM必稳定 |

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 哈哈,谢你还来不及呢,我也学习了。。是看到过说DCM模式右半平面零点消失,不过没推过也不好说 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 这问的问题越来越难了,什么叫恒流控制啊,我没接触过,求救一下 荨麻草 呗 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 回复妹子,输入恒流控制,这种说法我也是第一次听说...

不知楼上的是不是想说输出恒流控制的建模...  |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大师,不好意思,没讲清楚,是这样子的,同样是Boost电路,一般我们控制的对象是输出电压,通过调节占空比来使得电压稳定;现在我不控制输出电压了,我只控制Boost的电感电流,也就是输入电流,通过调节占空比使得电流恒定,能行么? |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这难道讲的是平均电流控制模式?其实怎么控制对主回路的传递函数推导是没啥影响的 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 如果以输入电流作为控制对象的话,那Gid(s)对你来说就比Gvd(s)重要,应该是这样的,应该就是平均电流控制模式 |

|

|

|

|

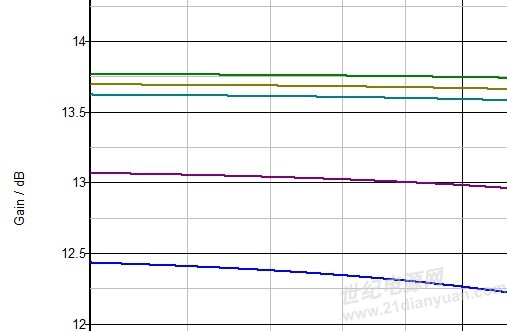

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用数据和波特图对比看是不是很清楚,首先电容的ESR为Gvd(s)增加了一个零点,从而改善了传递函数的相频特性,对比上下两个波特图可以很明显的看出来没有杂散参数的那个相频特性曲线相移约270°,而增加了杂散参数的那个相频特性曲线相移约180°;

其次杂散参数的介入极大地减小了品质因数Qc,所谓品质因数在波特图上所反映的就是幅频曲线在谐振频率处的谐振峰值,即图中红色曲线的那个尖峰幅值,Qc>0.5时,传递函数的分母项为两个共轭复根,系统就是一个双重极点的系统,峰值电流控制模式其实就是用电流内环来将这种双重极点系统优化为Qc<<0.5的系统,即将双重极点分离为两个极点的系统,这样电压补偿就会比较简单 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.ESR为Gvd(s)增加了一个零点,为什么说改善了传递函数的相频特性呢?

2.相位裕量不是应该是看穿越频率处的么? |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 好像是哦,我也不晓得为什么是改善了,应该是这样解释吧 因为增加的补偿环节其实是要把整体相移减小到180°以内,那主回路传递函数的相移越小就越容易补偿吧,真说不清楚;

2. 这里还不到看穿越频率的时候,应该要等把反馈环加上,应该要看构成的闭环系统的开环传递的穿越频率处的相位裕量够不够,这里只是主回路的传递函数 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那个图标的属性里,有启用次要Y轴,就可以做成两个y参数的曲线图了 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 图标的属性,双击你插入的图表,具体操作你看下那个mathcad的帮助文件 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建模一样的呀,输入电流、输出电压都可以控,都可以按经典控制理论的方法设计控制控制器! |

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 认真的看了一点,直流增益是不是你图中所写的直流增益的相反数呢?

|

|

|

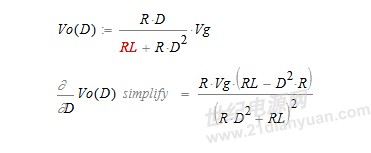

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 直流增益不是从43楼倒数第二图。Vo对D‘求偏导数得到的吗?

结果和你的相反呢,你给我这里面的D看做你的D’(PS:在Mathcad中变量用D‘,是怎么打进去的,不要告诉我是先在文本区域中搞出来一个',然后将'复制到数学区域,这样实现的?) |

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 恩,这里的直流增益指的是Vo/Vg,不是针对占空比来说的,即假设占空比固定,实际上输入条件、负载条件不变的情况下占空比确实可以认为不变,求偏微分得到的式子可以在Gvd(s)的表达式中找到

PS:我在mathcad中就是直接打的啊,你可以下载我的Mathcad文件看 |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 先只回答PS的内容吧,知道了。原来 在数学区域得到' 是按 · 也就是 ~ 键得到的。。。我以为是按双引号或者单引号得到的 |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 不过我还是认为你这里多了一个负号,最终的Gvd(s)可能没错,这个负号你可能给到后面的一串了。 |

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 哦,刚才没明白您的问题,不好意思啦,你问的就是Gvd的直流增益项,你推出来的跟我的结果差一个负号,是这样的,我算的时候也纠结过这个问题,其实你如果对占空比D求偏导的话,D`的变化其实是相反的,D增大D`要减小,反之亦然。

你不如先把式子中的D`更换为D求偏导,推出由D表示的直流增益项,再把D置换成D`看一下 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 不是啊不是啊!是对占空比D求偏导,不是对D`求,我后面的式子是按照标准式进行处理的,所以不存在负号写到哪儿。其实对谁求不重要,关键是大家都是对占空比D求,你对D`求,不就难以相互沟通了嘛,看资料或者书上Gvd都是指的vo/d |

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  你好,ellie,请问这个图片中如何得出的谐振频率和品质因数的,以及为什么。 |

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 求妹纸联系方式。。。。偶也是大金陵滴,莫非咱们。。。认识 |

|

|

|

|

|  | | | | 这贴子知识量够大。公式理论很多,跟着学习一下。

如果能以更加通俗一点的语言来讲解会更好一些。

TI的‘一点’软件能略过一些繁琐的公式,计算而完成一个设计。不知在实际电路设计时,能不能做到这一点。或者通过一系列的实验评测来完善设计。

小白问题。方便时给解答一下。 |

|

|

|  |  | | | | | 我咋觉着已经够通俗了呢,现在很多软件都可以完成参数设计的,懂不懂理论都无所谓的,不过我就是好像有点细节控,搞不清楚细节就没法进行下去,推一下应该就是能加深你的理解吧,会有仿真的,不过后面很难写,因为后面打算开始写电流环了 |

|

|

|  | | | | 问一下美女LZ,直流增益 Vo/Vg 跟输出电容的ESR有没有关系 ? |

|

|

|

|  |  | | | | | 按照我的模型是没有关系的,因为直流模型中电感等效为短路,电容等效为开路,自然与其串联的ESR也根本不在直流等效回路中 |

|

|

| |  |  | | | | | | 妹子,按照你的模型:

令ZL(s)=Ls+RL,Zo(s)=R//[Resr+(1/sC)]

则Gvg(s)={D'^2*Zo(s)/[ZL(s)+D'^2*Zo(s)]} /D'

化简成二阶系统的标准形式:

直流增益M是包含Resr的哈  |

|

|

| | |  |  | | | | | | | 我推出来的Gvg(s)直流增益项是不包括esr的啊,而且按照直流增益等效电路图推出来的直流增益也是不包括ESR的啊 |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 哎呀,不好意思,妹子,今天周末睡过头啦,刚看到,回复晚了哈

M=(1/D')×{1/[ 1 + Rl/(D‘^2*R) + D*(Resr//R)/(R*D') ]}

如果忽略掉Esr,就是你在楼上推导的结果:

仿真验证一下,还是你的电路,Esr从0到1Ω取5组不同的值,扫频:

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 我是用草纸按照[size=13.63636302947998px]Gvg(s)={D'^2*Zo(s)/[ZL(s)+D'^2*Zo(s)[size=13.63636302947998px]]} /D'手算的...老师觉得错了?  请老师指正,以免我的错误结论误导妹子 |

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 重新演算一遍,又得不到昨天的结果了,汗...  M的表达式又不含Esr了,可问题又来了:94楼的仿真结果解释不通呀 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 我这大周末都跑到上海来听那个变压器设计的讲座了,陈为老师,可惜都听不太懂啊,一直对磁性器件就搞不懂。

是啊是啊,按照模型推出来就是不含ESR的啊,我在想扫频的话应该没法从0开始的吧,然后扫频应该就是软件计算输出电压有效值比输入电压有效值吧,那个输出电压有效值应该包括了ESR上的纹波电压 |

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 1.个人感觉,对涉及到开关电源的磁学讲的深入浅出的资料是Fundamentals of Power Electronics的Chapter13、14、15;

2.扫频的结果与推导的结果有出入,让我感到很困惑,妹子是否方便帮忙下载一篇论文,我想查看一下原始文献,看看是不是没么地方考虑漏了:V. Vorpérian, “Simplified Analysis of PWM Converters Using the Model of the PWM Switch, Parts I(CCM);

PS:greendot老师在磁学和建模理论方面均有相当高的造诣 |

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 多谢了

Vatche使用的开关器件平均法建模与妹子使用的平均法建模略有不同,CCM Boost的直流增益M是含有Esr的,如此一来仿真结果就解释的通了 |

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 大家真的都太给力了,周末两天都在上海听那个讲座了,那地儿真的太远了,我每天路上就好长时间,我也来看看那个文献,我觉得不管是哪种方法应该推出来的结果一致啊,也许我用的方法就存在缺陷了,谢谢大家这么严谨 |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 妹子幸福了,可以听到陈老师的讲座。

建模方法不同,结果都会有点分别。 |

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 呜呜,前一晚住在旅馆,隔音效果好差,到凌晨才睡着,导致第二天听的时候一直精神不佳,真没咋听懂 |

|

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 那个文档我也看了,对于vr=ic * re的处理还是不太明白 |

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 妹子,我觉得这个问题可以借助仿真去理解,搭建一个Boost,让其工作于深度CCM模式(电感取大一点),令Esr取50mΩ和[size=13.63636302947998px]0mΩ,分别观察passive的Vp和Ip波,以及Vesr的波形....就知道Vr=ic*re怎么来的了 |

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 按照你的建议仿了那个Gvg了,因为之前没用过Simplis,Saber仿非线性系统的波特图好麻烦哦,确实是跟ESR有关的,那个文档中的模型处理得还蛮准确的,当然因为一般ESR那部分的影响确实很小,所以后来的模型全部把这一部分自动忽略了,开关网络模型如果考虑ESR造成纹波的影响,其公式中就会包括ESR,反之由于一般纹波都是要求控制在很小的值,所以现在开关网络模型都自动忽略纹波影响了。

又涨知识了!! |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 但是我觉得常规情况下这是不允许的,Vatche推出的模型包括ESR主要还是因为那个开关网络模型的端口电压因为ESR存在造成的纹波值 Vr吧,但是事实上如果ESR真的和输出负载同一个数量级的话,那输出电压的纹波值超大的,常规情况的直流电源应该是不可能允许那么大的纹波电压吧 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 哇,那你的电流得有多大啊,我做的是电压大,所以负载其实一般也在几十欧姆的样子,不知道怎么办呢,多找几个电容并联?那个薄膜电容的ESR都蛮小的 |

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 其實不用仿,也可知道直流增益Vo/Vg是跟ESR有關的,

例如令RL=0,ESR不为 0,根据你的推导,Vo/Vg= 1/(1-D), Ig/Io = (1-D)

这样的话,效率就是100%,

但ESR不为 0,即是有Loss,效率就不可能是100%,所以Vo/Vg 应该= 1/(1-D) * function (ESR)

.

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 恩,这么看也是哦,但是这样很难定量分析了,哎,我有时候就是一根筋,因为看到的资料基本上Vo/Vg的直流增益量都没包括ESR,突然看到那个分析是包括ESR的,就想搞明白为什么我看到的建模方法都直接忽视ESR,而且在推导的过程中我也没有觉得不对。

我觉得这几种建模方法不同,但其实思想是一样的,都是小信号平均化,理论上来说结果应该是唯一的,如果不同的话那肯定几种方法做的等效处理不一致,这里其实就是对纹波的忽视与否决定了式子中有没有ESR |

|

|

|

|  | | | | 嗯,精神可嘉!

但是,要推导BOOST的传递函数,得明确几个概念。

首先BOOST不是线性电路。

只能在输入电压Vin和占空比D固定的情况下,推导小信号电路模型。

就是在一个静态工作点上,Vin,或D变化时的小信号电路,还必须要变成反馈框图的形式。

然而,这个Ig没有任何关系,本大师也不明白所谓的Gid等传递函数是干什么用的。

反馈框图是线性电路,符合叠加定理,所以可以把Vin的变化和D的变化的传递函数相加。

但即使如此,也没有什么意义。

因为开关传递函数的补偿,只能有一个,在开关电源里就算是扰动了。

Vin可以视为扰动,同时,D不能变化,如此才能进行频率补偿的设计。

但实际上,Vin变化,D也是变化的,严重的非线性。

所以,即使按一个扰动进行补偿,还是会与实际情况相差甚远。只是在Vin,D的很小变化范围内,可以视为另一个恒定。

而其负载电阻的变化,更导致严重的非线性,所以即使上面的有道理,也是在一个固定的负载情况下的设计。

如果负载变化,就更复杂了。

变量很多,即使对于一个直流静态工作点来说。

即使可以推导出Vin,D,Rl变化的小信号电路,在一个静态工作点上,也是仅仅极小范围成立。

与实际情况相差甚远。

即使对于BUCK,虽然比BOOST更线性,但也是虽Vid,Rl变化而变化的严重非线性电路。

除了BUCK的小信号电路,还说的过去,其它的所谓拓扑结构,都过于牵强了。也没有什么实际意义。

对于BOOST来说,实际电路,能够做到在大部分情况下,不震荡,已经算是个好的设计了。

但这决非容易!

信不信由你!

|

|

|

|  |  | | | | | 恩,是呀,开关电源都是非线性电路,小信号分析都是基于一个静态工作点进行分析的,就是在固定的输入电压和固定的负载条件下,推导那个Ig是为了在电流环等效分析的时候用的。 |

|

|

| |  |  | | | | | | 你这里只有,Gvd(s),Gvg(s)是有意义的!

比BUCK复杂,因为BUCK只有Gvg(s),与D无关。

这是BUCK补偿比较容易的原因。

至于负载电阻的变化,那么BODE图上,只要保证最大最小负载电阻补偿合适就可以了。

但BOOST还与D有关,这是变的相当复杂了。

|

|

|

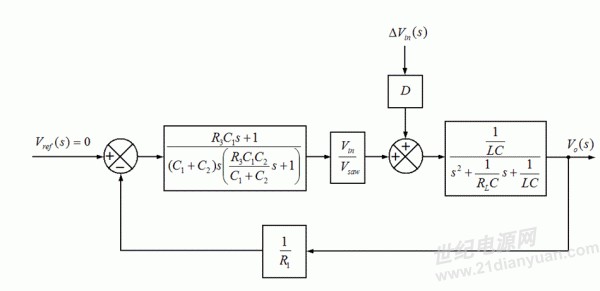

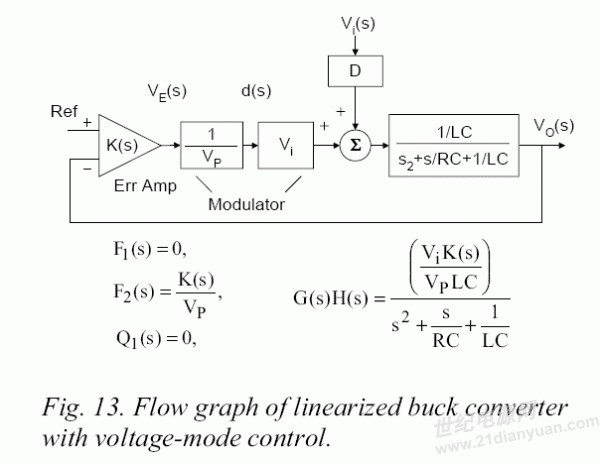

| |  |  | | | | | | 另外作为开环传递函数,才是唯一有意义的!

你推到的是开环传递函数吗?

对于BUCK,开环传递函数和反馈框图如下所示:

这才是开环传递函数的反馈框图表达方法。

对于频率补偿,这才是唯一正确的方法。

其他的统统都是错误的。

也就是说,你推导开环传递函数,一定要以反馈框图的形式进行推导。

其实应该就是你的Gvd和Gvg叠加即可。

但是,你的推导方法,貌似不是建立在推导反馈框图的理念上。

这个是国外的关于BUCK的反馈框图(Designing Stable Control Loops By Dan Mitchell and Bob Mammano),可见于本大师的结果是一样的。这说明,即使国外,也不是全都不懂如何画反馈框图。

但也不是完全一样,至少老外的没有频率补偿,而且反馈环节少个系数。

对于BOOST,也要如此推导!

得到Gvd,Gvg的开环传递函数。

叠加即可得到boost的小信号电路模型。

但仍然与实际情况相差甚远。

只有画出反馈框图,才可能知道如何进行频率补偿。

但只能固定一个参数,例如D。

也许可以这样做,但Vin依然是个变量。

补偿问题极为复杂。

假如Vin是固定的,那么根据负载电阻的变化,可以得到D的范围。

那么在固定输入和固定负载的情况下,如果D的范围变化不大,那么就把D当作固定的。

之后,要考虑Vin的变化的bode图补偿,还要考虑负载变化的bote图补偿,这就是个非常复杂的问题了。

但BUCK只要考虑Vin和Rl变化即可,少一个D的变量,但补偿可以相当简单,但也不容易。

相比而言BOOST,多一个变量,问题就急剧复杂化了。

除了本大师以为,从来没有任何人敢于谈论这个问题。

但BOOST显然广泛使用,但如果不解决这些问题,除非能找到简单的方法,但可能性很小,否则,所谓的补偿,其实是开玩笑。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 没做过buck,所以暂时还不敢跟您讨论关于buck,不过我这里推的跟反馈还完全扯不上关系呢,只是将boost主电路作为一个对象推导这个对象的传递函数,然后才根据这个传递函数去设计补偿,其实是这样来看的,boost作为一个推导对象存在两个输入量Vg和D,两个输出量Vout和Ig,就是推导这四个量之间的小信号关系,我之所以推导Gvd和Gid,均是推的占空比与输出量的关系,因为Vg在目前的闭环控制中均是前馈量,即目前的控制策略反馈量均是控制占空比的,确实是因为电流环的等效处理需要Gvd和Gid |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 嗯,你说的有道理!

之所以谈论BUCK,是因为BUCK比BOOST简单,而且BOOST也必须使用BUCK的推导方法。

对于电压型来说,Ig没有什么意义。至于电流型,肯定有一些假设,精确的模型不可能存在电流型一说。

BUCK只有Vg这个非线性因素,因为在设定值通道中出现了,对于扰动通道,没有问题。

只要设定值通道补偿稳定了,扰动通道,虽然也非线性,但问题不大,因为扰动如果阶跃变化稳定,当然了,设定值通道稳定,扰动通道也稳定。

所以BUCK的非线性因素,可以看作只有Vg,负载变化也是没有办法的办法。

补偿时,要考虑Vg和Rl的变化,进行bode图上的补偿。

但BOOST,导致非线性的还包括D,除非把D看作基本不变,才能和BUCK一样地补偿。

这是对于开关电源的反馈框图所必需了解的。

你推导的PowerStage,没有问题,很可能还是正确的,但对于反馈框图来说,Vgd和Vgv要叠加,这当然是在静态工作点,附近才成立。

但2个变量的频率补偿,恐怕人们还没有任何概念,该如何去做。

当然了,如果输入电压Vg,基本不变的话,那倒真是简单了。

但通常是因为Vg不稳定,才需要稳压处理的。

因此,你做的工作,进行了一大半,但最终还是要给出反馈框图形式的。

之后就是如果根据开环传递函数,如果进行BODE上的补偿问题了。

这不是个很荣易的工作,因为在本大师眼里,几乎没有国人能够正确作出反馈电路的反馈框图。

他们几乎都是犯着同样的错误。

虽然本大师在这个坛子里,给出了正确的推导方法,但看来国人并非上心啊!

总之,你的工作,还得继续下去。否则,仅仅推导这些关系式,是没有任何实用价值的。

这和一个大学生作作业有什么区别吗?显然是一码事!

如果你的推导不能对于实际的电路设计起到指导作用,那么算的再多,也没有什么意义。

这是千真万确的真理。

如果你把这些工作都完成了,那么最后,以一个实例进行设计仿真,就是必须的了。

只有这样,才算是对BOOST有了真正的了解以及指导如何设计。

好吧?

信不信由你了!

|

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 对于......其实应该......但仍然......只有......才......但......也许可以......假如......那么......如果.....那么......之后......要......还要......但......相比......

除了大师,没有或者从来也没见过任何人会用这种句式。

欢迎大师回来。

|

|

|

|  |  | | | | | 然而在本大师的谆谆教导之下。

谢谢大家!

全世界的电源工作者都明白了boost为何能够稳定的科学道理。

那就是电冰箱一样的温度开关控制原理。

就是一个水箱的液位控制原理。

再次感谢大家!

无论学术界如何计算boost的小信号模型。

boost开环是否稳定都是个问题。

本大师去年正确教导依然就是正确的。

即使boost开环稳定。

虽然是不可能的。

但如此严重的非线性是无法进行有效果控制的。

能够把boost按学术界的模型实用化能够成功纯属不可能中的可能。

没有本大师的教导人们就不可能明白boost的稳定之谜。

再次感谢大家阿!

|

|

|

|

|  | | | | 这个 基础知识 要相当的 扎实啊

做开关电源 啥都得算 没有可以大概估算出来的吗 |

|

|

|  |  | | | | | 可以估算的啊,不是很多资料都在做什么教你一步一步设计开关电源,那种基本都是直接用公式的,不用你去理解公式怎么推来的,只要用就可以了,不过如果是刚开始做我建议还是推一下,搞明白公式怎么来的,然后对实际参数的等效处理之类的比较有帮助,不然有时候你会不清楚哪些参数怎么等效,哪些参数可以忽视 |

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 云南白药感冒颗粒冲剂,效果好,推荐使用。妹纸加油哦 |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 嘻嘻,谢谢啦,已经好啦,这次感冒就是咳嗽没其他症状,医生开了消炎药吃的。在南京看病的医生开了一大堆中药吃了五天都没啥好转,回家看的医生开了个消炎药和止咳糖浆就好了。大医院的医生真坑人,开了三百块的药吃了都没好 |

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 开关变换器引入峰值电流控制模式后会出现一种称为次谐波振荡的不稳定现象。为了解决这个问题,目前比较成熟的做法是在峰值电流控制网络中增加人工斜坡补偿技术,很多文献都深入分析了这种补偿技术为什么能够解决次谐波振荡以及是如何解决的,在此不再赘述。本系统中的做法是将UC2842振荡回路的外接定时电容上的振荡信号通过一个三极管、交流耦合电容和电阻分压网络引入到芯片的Isen端,在Isen端与电流采样信号求和。

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 嗯哼,你的这种推导计算方法。

是正确的!

如果非要推导Vil和Vic与D的关系式。

那么也就是这么种做法。

但是此类的工作,本大师过去也曾经做过。

虽然只是小信号正确,而与实际电路几乎风马牛不相及。

但作为小信号的模型推导,也只能就是这样子了。

但还是没有任何实际意义。

你只能固定D进行设计。

而且你还把Vg想当然地去掉了,但没有关系,因为Vg算扰动,不影响稳定性。

既然如此,那你应该以此模型公式,进行一个实际的boost电路的设计。

以便对于D的变化对于稳定性的影响,有更多的感性认识!

谢谢大家!

你的这种推导,基本上还是属于背课文式样的。

没有自己的方法。

本大师所说的推导,是不是用Middlebrook的模型方法的。

从最基本的概念做起。

如果和MB结论接近或一样,那么才是最好不过的。

你只是按照书本给的固定模式,自己从新计算了一下而已!

本质上,这并没有太大的意思。

所以,这些结果应该是正确的。

但你应该用这些公式,设计计算一个实际的BOOST。

才算是对于BOOST有了真实的理解,同时,还可以成功结贴了!

谢谢大家!

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 用等效功率级传递函数品质因数Qc` = 0.036与功率级传递函数品质因数Qc = 4.677比较, 不难发现电流环的介入使系统成为一个低Q值系统,原先的共轭复根被分散成两个离得较远的频

率点,这就使得电压补偿环的设计比较简单。

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据这个推出的等效功率级传递函数计算设计电压反馈补偿环路就可以了,明天再写,后面saber仿真文件和mathcad计算文件哦,这后面有点难,我自己算得也是糊里糊涂的,现在好好多细节的处理也不知道是不是对的 |

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Fm= 1/(Ma.Ts)

如果没有或不需要 Slope Compensation,Ma=0,那么 Fm = ? |

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个模型就是根据有斜坡补偿推出来的,所以很复杂,如果没有斜坡补偿就不需要用这个模型了,峰值电流模式有好几个模型可以用呢,用简化一点的那种 |

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 但是你的140楼。

的Ap(s)分明与Gid(s)有关。

但你好像没有算Gid啊!

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 这个没必要。

画框图。

Ap(s)已经确定了。

而且跟Ig也没有关系。

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 嗯,有点道理!

看来,加入斜波补偿后,电感电流与电流设定和占空比有关。

那么,在本大师的印象中,如果不加入斜波补偿,那么占空比就是电流设定。

电流设定值来自电压环的输出。

其本身就是占空比了。

那么,在这种情况下,所谓的电流环,其实就是1比1的环节。

相当于一个电压单回路环节。

你怎么看?

电流设定就是你这里的Vic,可能有点偷换概念。

或就不存在Vic这个东西,因为其本质就是占空比。

把电压环的输出Vic,当作一个所谓的设定,一个别出心裁的新变量。

按说如果没有斜坡补偿,就不应该有Vil的与Vic和D的关系式。

Vic就是占空比D。

以3843为例,电压环的输出,是一个电压值。

只要MOS的采样电阻合适,占空比总可以在0-100%之间.

而且每一个周期的设定,电感电流都必然达到电压设定值.

就是说,电压和电流环,其实就是个电压环.

但采样电阻加入了RC滤波,那么性质就发生了本质变化.

电流环变成了一个惯性环节的闭环环节.

那么这就变成了串级控制.

总之,虽然你推到的很有道理.

但Vic究竟是什么,你搞清楚了吗?

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 对于电压型的PWM来说,一个阶跃变化,令输出按RLC二阶响应是理所当然的。

但对于Vic,给定后,立即作用到电感上,电感在一个周期内就达到了Vic的设定要求。

虽然不一定非要等于Vic。

那么,电感对于Vic不是一阶惯性环节,更不是2阶,而是0阶的。

0阶就是无惯性。

现实世界并不存在。

但对于Vic控制电感电流,0阶的无惯性环节,居然就是存在的。

既然0阶的电流环,那么就是1:1的意思,就是不存在电流环,而仅仅是个电压单环路的意思。

就是另外的一种PWM的实现方法的意思。

最后,关于MiddleBrook的模型问题。

首先,对于boost不存在一个精确的模型。

其精确模型即使存在,也仅仅是稳态时候才成立。

动态过程是不成立的。

但MiddleBrook的模型貌似无法反映这一事实。

这就是意味的其模型违背十分正确。

其模型关于占空比的,是一个静态工作点。

那么此时电路的静态模型是正确的。

但作用到动态模型是错误的。

就是说,你不能把静态模型电路,想当然地推广到动态电路。

这是不成立的。

但貌似所有开关电源的理论推导者,都没有注意到这个事实。

想当然地就把正确的静态模型电路推广到动态电路了。

虽然可以认为近似正确。

电感电流电压Vil,如果占空比D固定,那么Vic变化,Vil的变化是立即的而没有惯性的。

而此时D不可能保持固定。

Vic变化,导致D变化,Vil也变化,但这一切都是立即变化而没有惯性的。

这就好比你敲键盘一个按键,就立即在屏幕显示一个道理。

这里没有惯性和滞后。

即使Vic变化一点点,D也是变化的,而不能视为恒定。

Vic和D是一一对应的关系,至少在关心的范围内。

在电压型PWM中,Vic就是占空比D。

但在电流型中,Vic因为斜坡补偿,而不等于D了。

而是和电感电流和占空比呈现关系。

就是说D=F(Vic,Vil)。

那么在电压型PWM中没人关心电感电流问题。

而只是输出一个占空比,输出电压自然线性变化而已。

对于电流型,人们开始关系D和Vic以及Vil的关系。

可以认为算是个进步。

事实上应该是Vil在Vic变化而D视为恒定时的关系式。

所以,你的推导可以看作是正确的。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 你的Vic,绝对是别出心裁的变量。

当然了,这也不是你的独创,应该是有关书籍资料中就是这么写的。

但很可能概念错误!

想视Vic=0,那么Vic必须是个独立的电压源。

但显然它不是。

想视Ig(s)=0,那么其也必须是个独立的电流元。

只有这样才能使用叠加定理,对于线性电路。

所以,总带来说,不是说你推导错误。

而是整个开关电源的理论,所谓电流控制的,从根本上就是存在错误的。

可能性很大。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 嗯哼,你的功率级的2个传递函数。

其实为小信号模型。

在小范围内视为线性。

但本大师可以负责任地说,至少对于BUCK,没有电流内环。

这充其量是个近似的假设的结果。

你在推导Vo(s)=Gvd(s)d(s)+Gvg(s)Vg(s)时候,Ig(s)是什么情况?

在推到Ig(s)时候,Vg(s)又是什么情况?

推到Ig(s)可以视为Vg(s)为固定。

但推到Vo(s),怎么处理Ig(s)?

所以本大师一项认为,并非存在真实的电流内环。

如果Vo(s)与Ig(s)无关,那么Vo(s)就是个电压环,而且就是单环路。

而Ig(s)与Vo(s),即使你推导的正确,也不过就是2个不同的输出变量而已。

完全谈不上,电压环控制电流环的串级控制。

但根据你下面给的反馈框图,所谓的电流环,只不过就是个扰动罢了。

|

|

|

|

|  |  | | | | | 恩,我打算帖子都写完把mathcad和saber文件都传上来 |

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 嘿嘿,先生病了好几天,然后又出去玩了好几天,肯定要写完的呀,快完成了 |

|

|

| | |  |  | | | | | | | 用了差不多一个小时从顶楼看到最后,学到了不少理论知识,楼主及各位大牛的论述很详细,很精彩!请问下同步Buck中功率管和整流管的导通电阻是不是影响直流工作点的一个原因,滤波电容和电感的实际取值应根据哪些指标,特别是滤波电容选择性比较大,还有就是电感和电容的取值对瞬态特性有何显著影响(自己觉得对瞬态过冲有反向影响,C减小或者L增大能显著增大过冲)? |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 没做过buck哎,但是应该每个拓扑中功率管和整流管的导通电阻都会影响直流工作点的,我帖子里就直接没考虑,因为没选具体的器件。滤波电容的取值就是考虑输出电压纹波值,当然范围也蛮大的,还要考虑电容的ESR值,至于瞬态特性我还没认真考虑过,但是瞬态特性一般是可以通过控制环路去改善的 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 第4步:根据等效功率级传递函数设计电压补偿网络 关于电压反馈环的设计,计算倒是次要的,关键还是经验,即随着实际经验的增长应该建立一种能够针对主回路传递函数选择恰当的补偿网络的能力,而没什么经验的电源工程师只能去借鉴他人,从书籍网络上观察他人是怎样的主回路传递函数,他们根据这样的传递函数又是选择怎样的补偿网络的,也不必过于执着于为什么这样的传递函数就要选择这样的补偿网络,因为本来这就不是一对一的关系,你同样可以选择其他的补偿网络来达到同样的效果。

另外可以多使用仿真软件,观察不同的补偿网络的优缺点,其实也就涉及稳态误差、动态响应几个方面的性能。

我还处在初级阶段,所以该实例中我选择的补偿网络是借鉴的《开关变换器的建模与控制》P227也所采用的方法,因为这个实例跟书中的例子控制对象很接近,即均为含有RHP零点的双极点控制对象,根据书中的提议选用双极点补偿网络,补偿网络的两个极点值分别取为控制对象的RHP零点和ESR零点,本例中即为3.2kHz和13.5kHz的两个极点。

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 之后可以通过仿真对补偿网络再进行调节,使稳态误差、动态性能均满意为止,当然我们也知道在各种指标之间必须实现一种平衡,不能妄图所有指标都最优。

另外,该示例中一些实际的参数均未考虑,比如开关器件的导通压降、换流回路及输出电容的杂散电感。关于开关器件的导通压降,如果相对电路的电压电流值很小确实可以忽略,如果必须考虑则主要考虑其对直流工作点的影响即可。而换流回路及输出电容的杂散电感对环路的设计没有影响,主要是会在开关器件两端电压及输出电压上叠加高频信号,如果高频信号比较大则需要增加吸收回路。 |

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都是看的书上的啦,也没那么复杂,主要就是跟自己的实际项目联系起来的时候有些等效处理比较难,我是不是写得太难了?能看得明白么? |

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 不会吧,你是说压缩文件打不开还是说saber文件打不开? |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我用我另一个电脑试了下,可以打开啊,是不是你的saber版本比较低啊,我用的是2011版本的 |

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可不可以麻烦您下,将您的saber文件转化成图片文件,比如打印screen,我按照你的电路重新画下,再仿下。然后才能和您交流呀 ~ |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个图片好像看不到,你看那个压缩文件里是bmp格式的图片,不知道能看清楚么 |

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 用的pwl电源,模拟启动时的时序,一般情况下是主电路先有输入电压,然后控制回路再启动。

2. 那个是CCCS电源,用于电流采样,k=1 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 麻烦您将照片里面的pwl设置写下吧,我这里看不清楚。。仿下想看看它啥样? |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0,5m,0,5.01m,10

我是这样设置的,其实无所谓的,就是模拟一个阶跃的电源输入 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 恩恩,pwl就是比较随意,自从学会用pwl后就经常用,感觉好方便,还有电阻也有pwl可以模拟变化的负载 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 谢谢ellie,多谢指导 ~

bmp照片里面的网络“标号” ,就是您以前说的连线,给连线 起个名称 + 显示名称 的方法实现的吧? |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是呀,我觉得比你之前讲的用vcc去做网络标号方便啊 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是的,你的方法更容易 ~

现在我已经在用你的方法了 ~ |

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小信号分析,以前也研究过一段时间,现在都忘记了,只记得个框架。

您讨论的,基本就插不上话。 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嘻嘻,讨论 saber 也可以的啊,反正理论也都是看的书上的,其实也没啥可讨论的,理论的合理程度我们也搞不清楚,只能用而已 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 过奖了过奖了,大概是因为搞电源的都比较注重实践了,因为仿真软件的高度智能化还有控制芯片的功能集成化都让大部分电源设计师其实不需要过分关注理论也能设计出比较不错的电源

PS:有空的话装2011的saber吧,有新软件还不用啊 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可以转化为06版本的就可以了........... |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还真的可以save as 各种版本都可以耶,以前都没注意过 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 双极点反馈控制环,应该也有其他的电路方式吧,这是我想到的最简单地方法,用一个运放构建一个极点,然后用3843内的误差放大器构建一个极点。还加了启动过冲电流控制电路,实际上还没试过,因为之前的项目斜坡补偿电路其实已经有限制启动过冲电流这个功能了,所以说我觉得那个斜坡补偿电路真牛逼,打算在接下来的项目中试一下这个启动过充电流限制电路。。。

然后pwl电压源是因为一般都是主电路先上电,然后控制电路再启动脉冲,用这个电压源就是为了模拟这个时序 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不好意思,现在才看到。前几天有点忙 ~

your wish must be realized , cheer ! |

|

|

|

|  | | | | 解析.pdf 里的图4.4 是否有误?

Summer的输入,有电压,有电流,不应该吧。 |

|

|

|  |  | | | | | 就是那样的啊,峰值电流模式是双环反馈,输入电流和输出电压均受控,那个图是根据那个Ap(s)的表达式画出来的,刚才看了一下可能有别的问题,好像跟表达式不是很对应,差了一个参数,明天去看看书。。。不过确实是既有电压反馈又有电流反馈的,不晓得图能不能这样画,电流反馈应该绘制成一个内环的 |

|

|

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 又看了下《开关变换器的建模与控制》,书上是没有Hi这个环节的,就是实际电流到比较环节的变比是1,当时推导的时候就一直在纠结这一点,最后还是把Hi加到模型里才感觉可以继续,虽然推导的过程感觉没什么大的错误,但还是不晓得这个处理究竟合不合理 |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 那书上的Control一定是 Ic 而不是Vc,用Vc时,电流要变换为电压,所以必定要乘上一个变换函数,像这里的Hi,或通常写成Rs (Sensing Resistor / Sensing Function)。

还有,用Ic或Vc时 ,Fm的单位也会不同。 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 恩,是的,控制信号是ic,就是我那个文档里的图4.3 电感电流平均值与控制量之间的关系那边,书上采用的参数均是主电路的参数,由于我用的斜坡补偿电路有点复杂,所以直接用书上那种方式推的话,不知道应该怎么跟我的实际参数结合起来,因为实际的电感电流和控制量的比较其实是发生在控制芯片内部的比较器,所以干脆就把书上那个图的参数全部转换成出现在控制芯片比较器两端的信号。

我说得好复杂~因为当时太困扰我了,尤其是那种斜坡补偿电路的计算,我还特地写了个mathcad计算文件计算斜坡补偿电路参数 |

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 我在做BOOST的时候,在不同的负载下,电流出来的不一样,比如说负载的电压大,电流就小,负载电压小,电流就大,我设置的70V,120MA的规格,但是在70V这地方,电流就不是120MA了,很小的值,我怎么做呢? |

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 我在做BOOST的时候,在不同的负载下,电流出来的不一样,比如说负载的电压大,电流就小,负载电压小,电流就大,我设置的70V,120MA的规格,但是在70V这地方,电流就不是120MA了,很小的值,我怎么做呢? |

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 您是什么意思啊,电流指的输出电流吗?还有什么叫负载电压大,负载电压小呢?不是恒压输出吗? |

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 我做LED的,输出的电流随着我LED颗数的增加而减少

而我做的是恒流120MA |

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 不好意思啦,我的知识体系中还没有包括恒流输出的电源,帮不到你 |

|

|

|

| |  |  | | | | | | 忘了说一下,LZ的【不过确实是既有电压反馈又有电流反馈的】,图4.4 只算是电流环,还说不上内外双环,加上vo^到vc^的通道才是。 |

|

|

|

|

|

|  |  | | | | | 恩恩~这个问题问得好大,我不晓得有多大差异,首先实际的参数到模型里就存在差异,因为实际的参数随着环境、使用情况都有变动,其次理论计算又采用了很多等效,其实开关电源的计算主要是保证环路能够稳定,只是指导作用,具体的参数都是要根据实验最终确定的,理论计算另一方面的意义是你知道针对某一个问题调哪个参数、往什么方向调 |

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 好好学,推荐你看那本书《开关变换器的建模与控制》,我的入门书,嘻嘻 |

|

|

|

|

|  |  | | | | | 多谢,看哪方面的资料?boost,还是开关变换器环路分析 |

|

|

| |  |  | | | | | | 前辈你好 这里稳定性分析都建立在dcdc工作在正常模式

那么在启动的过程中,是否会出现不稳定的情况呢?

或者电感上电流过大?

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 启动过程会出现不稳定的情况,事实上我做的10kW Boost 项目启动过程确实是最容易发生低频震荡的,因为启动过程的电感电流代表了Boost所能达到的最大功率,计算斜坡补偿电路的时候就应该按照最大功率条件计算,所以对启动过程的电感电流大小也是可以设计计算的,不过这里指的不是启动过冲,启动过冲电流就可以在comp脚加过冲限制电路来控制

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 你可以下我的saber文件仿真看一下电感电流的波形,好像就是有点不稳定,不过还好,只要启动过冲电流限制住了就OK,启动过程其实分两部分的,第一部分电感电流从零到过冲,第二部分是过冲之后到输出电压完全建立,计算分析可以做到使第二部分不发生低频震荡,因为第二部分相当于boost处于最大功率条件的工作状态 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 谢谢你的解释,限制启动时刻过冲电流有什么好的文章推荐呢  |

|

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 黑色框里的图,我还没实际操作过,不过仿真是可以看出来效果的,启动过冲限制也没啥理论,无非就是使comp波形原本的阶跃信号变成缓慢上升 |

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 再请教一个问题,boost里面如果将二极管换成mosfet成同步整流的模式,那么ccm在电流足够小的时候,会出现电流倒流?这样就不存在dcm模式这种理解对么?

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 好像可以这么理解,我也没有接触过,不过书上有讲这种叫做FCCM模式,强制连续,也有不少电源控制器做成这样的,叫同步降压、同步升压控制器,没研究过,太深入的我也不懂了 |

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 太谦虚了~

查了一下FCCM模式,《精通开关电源设计》设计里面认为FCCM与CCM模式的参数计算可以通用,不知道是否理解错误?

如果出现负电流的情况,会有什么风险呢?

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 计算就是可以相通,之所以要把DCM模式设计成FCCM模式,就是有两个原因,可以套用CCM模式的简单计算是一个原因,DCM模式的计算太复杂了,另外一个原因是提高效率。但是要用同步电路控制比较复杂,对MOS管的要求也比较苛刻,因为其中一个MOS管要反向导通且导通压降要很低,低于其体二极管的导通电压,所以一般只能用于低压的电路。

负电流不会有什么风险啊,就是设计成允许负电流,不过负电流相当于电流流入输入电源我也没想通这样会不会不行,其实应该是流入输入电容吧 |

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 你看看同步升压同步降压的资料吧,有很多此类的集成控制芯片了,同步整流电路就可以做到FCCM模式,今天看到你的问题,看了半天同步整流的资料,很震惊的发现MOS可以反向导通,以前一直以为MOS是单向导电特性呢,教科书上完全没有提及MOS的反向特性,感觉自己知道了七八年的知识居然是错的,好像也只有同步整流电路用到了MOS的反向导通特性。

谢谢你!又涨知识啦 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOS 沟道 ,VGS 是控制沟道的闸门。真是个好东西呀 ~ |

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前辈实在太谦虚了

这两天我也一直在看相关资料,您有什么推荐的么  |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 别前辈啊,我也是初学者啊,看什么资料啊,是同步升压同步降压的么?这方面我也没接触过呢 |

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在我的另一篇帖子中提到过我做的boost项目是接手的,并不是一个完全独立设计的项目,接过来的时候控制回路上采用的斜坡补偿电路就是那种阻容串联然后再和另一个电阻并联的方式,我看了很多斜坡补偿电路的资料都没看到这种方式的,因此在我学习Boost控制的过程中这个电路成了特别困扰我的一个难题,到现在我也不知道我能不能解释清楚这个电路,只是模糊地觉得这个电路真的很牛逼。 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 看一下没有电感电流信号输入时这个斜坡补偿电路的波形吧,你会发现这个斜坡补偿电路本身其实可以一定程度上抑制变换器的启动过冲电流,事实上它也是可以的,那个电容C3的容值会影响变换器启动电流过冲值的大小,所以在我的项目中控制回路上并没有加启动过冲限制电路。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个斜坡补偿电路一度让我很困扰还是在推导峰值电流控制模式的等效功率级传递函数的时候,因为整个峰值电流模式等效功率级的传递函数推导建立于一个<电感电流平均值与控制量之间的关系>的波形比较关系(《Boost解析》中图4.3),形象地讲,以3842控制芯片为例,就是其内部的电流取样比较器正负输入端口的波形比较关系,整个推导都是基于这个比较器正负端口的比较关系进行的。

控制量即比较器的负输入端口信号,该控制量是电压反馈补偿环路的输出信号,等效的电感电流信号和斜坡补偿信号在Isen引脚叠加,即比较器的正输入端口信号。所以推导过程中涉及到等效到Isen引脚的电感电流信号上升斜率m1和下降斜率m2以及等效到Isen引脚的斜坡补偿信号斜率ma,这些信号的计算都必须考虑斜坡补偿电路,我就一直纠结于斜坡补偿电路中的那个电容C3到底要怎么处理。 |

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 两式取等号,其中Slopevb_a即2842芯片Rt/Ct引脚三角波的斜率,Au_a为三极管Q1构成放大电路的放大倍数,约为0.97,Vin、Vout、L、则分别指变换器的输入电压、输出电压和电感值,一般先确定一个大概的Rsense值,然后根据这个等式可以计算出R3和R4并联后的阻值。

关于这个等式的计算要说明的是由于计算的是斜率关系,所以将电容C3忽略等效成通路来进行的。 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其中Ve_a是三极管Q1的发射极静态工作点电压值,其他参数不必解释了吧,让上面的式子等于1就可以了,这个式子可以计算出R3,然后根据关系一计算出的R3//R4的值计算出R4,有时候可能会解不出来,这种情况就回到关系一重新确定一个Rsense值,再进行计算。

真的好麻烦,我能想出如此愚笨的计算方法连我自己都服了。 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 活动最后一天啦,写个总结语吧,这篇帖子的内容基本就是我工作两年的核心理论内容了,当然,工作嘛总会有很多跟你核心内容无关却极消耗时间的事情,比如一遍遍写重复的文档,核对器件清单,无非是要改格式啦之类的事情。

最后的斜坡补偿电路没有写到pdf文档里,因为打算把这部分内容忽略的,感觉很少有人会遇到吧,我也是担心自己说不清楚到底怎么回事儿,看着还有时间就干脆把斜坡补偿的内容也写上来了,可能写得有点不清不楚的,因为真的好难写清楚这一部分内容对我造成的困扰,关于这一点之前还在论坛上发过求助帖,也没有得到有用的回答,还是自己想了上面比较愚笨的处理方法,如果你遇到了类似的问题,如果你没看懂我在写什么,可以给我发消息。

我知道很多人对自己知道的知识总是讳莫如深,好像害怕别人抢走自己的饭碗,可是我一直都觉得应该分享一切,如此才能促进行业的进步,同样也能刺激你自己的进步,你把自己现有的东西交出去,才能去尝试更好地东西。其实最近一直在考虑转行的事情,写这篇帖子也是想对自己的工作有个交代,当然只是在考虑,估计还需要半年的时间才能做好决定是在这一行一直做下去还是转行。

认真做事很重要,我从来不参与公司的任何人事之争,甚至连工资都没有过多地跟领导争取,也从不讨好领导,在公司一直把自己定位在做事的人,所以我只要做好我自己的事,不问加薪不问升职,不讨好领导也不参与员工的小集体。 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 写得很认真,道理也很到位。知识的确应该多分享,分享的过程中自己也会有更深刻的理解。期待以后有更好的帖子呀

你的启动电路正在搭着仿,好好学习一下

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 啊??我这帖子里没提到启动电路啊,就提到斜坡补偿电路和启动过冲限制电路,哦,你说的一定是启动过冲限制电路,那个电路我也是在论坛别的帖子看到的,嘿嘿 |

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你是想问启动过冲电流限制电路的结果么?关于这个你可以下载我的saber文件观察,另外,我现在也就这个电路做过实验了 |

|

|

|

|

|

|  |  | | | | | 都写完了呀,你下那个pdf文档看就可以了。

我要得奖品!!! |

|

|

|

|

|

|  | | | | 这研究生真不是盖的 理论实践结合的这么好 只能膜拜了 |

|

|

|  |  | | | | | 嘿嘿,过奖了,理论跟实践的结合一直都是最难的,其实我到现在都怀疑我中间有没有什么处理做得不对。很多等效处理都必须建立在对理论成立的条件和推导过程都掌握得很清楚而且对实践运行过程细节理解的基础上才能做,有时候滥用理论很容易把自己引向错误的方向还不自知 |

|

|

|

|  | | | | 大神,我这个文件怎么都下不了啊,能否发下我的邮件啊,511247858@qq.com |

|

|

|  |  | | | | | 发到你邮箱了哦,记得收一下,应该可以下的啊,那个saber文件发的是2006版本的 |

|

|

|

|  |  | | | | | 其实不难的,是我细化了,看上去很难的样子,就是经典的boost拓扑 |

|

|

|

|

|

|  | | | | 楼主能给个低版本的saber仿真文件么。。。==谢谢 |

|

|

|

|

|

|  |  | | | | | 一个boost写了那么多页,我已经确实不知道还要怎么解释了 |

|

|

|

|

|  | | | | 请问你说boost存在右半平面的零点,那如果在数字控制的时候是否需要补偿呢。 |

|

|

|  |  | | | | | 我没有做过数字控制,但是右半平面零点是boost拓扑的系统特性,不管用什么控制方式都是需要注意的,不过右半平面零点难以补偿,现在我所看到的方案都是避开 |

|

|

|  | | | | 楼主技术强啊,能否帮我看一下这个问题,也是BOOST小信号的主传函问题。 |

|

|

|

|

|

|

|  | | | | 楼主,Boost解析的最后,第五步给出的加入补偿之后的开环传递函数,我用matlab仿真的波特图跟你给的图4.7不一样啊,相位裕度和截止频率完全跟设计的不一样,我不知道哪里出了问题。。。请问你用matlab仿真出来的跟你的图4.7一样么? |

|

|

|  |  | | | | | 我没用过Matlab仿真,开关电源很少人会用Matlab仿真的吧,用Matlab做个数学分析或者系统时序仿真还行,不一样的话应该就是模型不一致,我不太清楚Matlab里用的什么模型 |

|

|

|

| |  |  | | | | | | 您的补偿网络的各个器件的参数值是多少哇?想先借鉴一下。。。mathcad文档打开是空文件,不知道怎么回事。。。 |

|

|

| | |  |  | | | | | | | 不会吧?我自己重新下载下来的,不是空的啊,是xmcd文件 |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 哦,我刚才也看了,我的mathcad只能打开mcdx文件,旧版的xmcd只能先转换成mcdx文件,不过我的mathcad的xmcd转换器点不开。。。可能缺少了点东西。。。 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 还会有新版本软件打不开旧版本文件的问题啊!我还以为所有软件新版本都是兼容旧版本文件呢,你用的是正版的还是破解的? |

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 又按了旧版的,打开了,2.0应该是破解的,呵呵。。。新手,太不熟练了,先参考下,有问题再请教你,嘿嘿。。谢谢啦 |

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 我想试试新版的呢,可不可以给我下载链接,或者麻烦你发给我啊? |

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 不好意思啊~~~我前段子一直都不能登录论坛。不晓得啷个回事。。。我把2.0的删了,现在刚用15 |

|

|

|

|

|  |  | | | | | 问题1:你如果搞清楚这里所说的系统稳定的条件,就可以推出来这个结果了;

问题2:电感下降斜率不用乘以Rs,但是这里不是实际的电感下降斜率,是将电感电流波形等效到比较环节的波形,你也可以不算Rs,这样的话你的ma就要相应地除掉Rs来算,你按照这个图去计算ma的时候,应该参考比较点处的参数和波形 |

|

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 谢谢分享啊~

我也分享一个二三极管采购群:574993078

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|