|

|

|  |  | | | | | 1. 为写公式方便,用D代替你的 n*Vo/(n*Vo+Vin_min), 本以为你会会意的。

2. 原155楼的意思是,两个馒头正弦波,分别是峰值Vpk的电压,和峰值Ipk的电流,功率 P=(Vpk/√2)*(Ipk/√2),这原本没错,

但李版却不知道或忽略了,这里的输入电流不是个纯正弦波,所以PFC=2这个系数是不成立的,需要修正的。

|

|

|

| |  |  | | | | | | (如果输入电压是正弦波的话)PFC模式的输入电流一定是正弦波的,这才与PFC定义相吻合,才是PFC,PFC的唯一目的,就是让输入电流跟踪输入电压的波形。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 又错了,电感电流是一个个三角形波,它们的峰值包络连起来是个正弦波不错,但输入工频电流(电感电流的平均)已不是,

注意我们这里谈的是CRM/BCM反激,不是CRM/BCM Boost,后者的输入工频电流才是个正弦。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 你说的是拓扑电流,我说的是输入电流,如果输入工频电流(电感电流的平均)还不是正弦包络,PFC的目的就没有达到,PF就不会接近1. |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 由拓扑电流介入,才能知道输入工频电流是怎样的,后者虽不是正弦,但仍是一个似正弦的馒头波,于是PF不会=1,但接近1。

难道 PF=0.95 就不是PFC了?

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 先不管这个波形,你按你的理解推导,说这个系数不是2,那么应该是几?

|

|

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 感谢 greendot 的精彩演绎,之前约束条件描述有误,引起较计算大误差,说明如下:

由于公式的集约化设计,参数含义要完全对应方能说明问题,故针对2楼基本公式,PFC和非PFC算法参数含义的关系是:

1、特征电压 Voll 在PFC时是输入交流电压的峰值(因为Ippk发生在此处),而在非PFC时,Voll就是输入电压Vin

2、其余参数的含义和取值完全相同

3、不明白中间参数F()的物理意义是什么?

|

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 这就是问题了,我的算法的基础,就是反激的最大Ipk与占空比无关,详细推导在原帖155楼。难道求解PFC时就有关了?抑或非PFC也有关?

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | Boost在开关管开通和关断的时间段,输入都在向负载提供电流;

反激只在开关管开通的时间段,输入才向负载提供电流。自然和Boost不一样。

从波形入手是最直观的:

Boost的电感电流上升斜率和下降斜率是一样的,然后输入电流是一个个等腰三角形组成,其包络为正弦波,所以PFC=2;

反激的初级电感电流的下降斜率接近90度,输入电流是一个个直角三角形组成,其包络不再是正弦波,所以PFC>2且频率越低波形畸变越严重,于是PF值越低。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 反激只在开关管开通的时间段,输入才向负载提供电流?正激吧。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 反激、正激都一样,初级侧开关一关断,输入就不提供能量了;

反激在开关管开通期间把能量储存在变压器里,正激在开关管开通期间把能量储存在次级电感里。只要初级开关断开,输入就不提供能量了。

我只积到pi/2,所以看起来和greendot大师的公式有点不一样,但实际结果是一样的。

如果写成和boost pfc相似的形式Ip=pfc*√2*Pin/Vac,那么这里的pfc>2。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 正激只在开关管开通的时间段,输入(通过变压器)才向负载侧提供电流。

反激只在开关管关断的时间段,拓扑(电感)才向负载侧提供电流。这与boost一样。反激和正激很不一样。

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 你这是从负载侧如何得到能量的角度去看的,一个是开关开的时候得到能量,一个是开关关的时候得到能量,肯定正激和反激就完全不同了。

如果从输入侧看:主开关开则提供能量,主开关关则不提供能量。那么正激和反激就一样了。

参考系不一样,自然结论就不同。

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 这个就是不用积分直接取sin(t)=1的结果,但是我算了一下,这个结果又偏小了。

因为pfc让电流跟踪了电压,所以电压低的时候电流小,电压高的时候电流大。

那么按积分后的能量 * 频率=功率的话,对纯正弦波在Voll处的能量是要等于2*Pin才行。

而因为波形畸变后,电流平均值不是纯正弦波,所以这个k*Pin就不好估算了;普通boost的pfc因为电流平均值是正弦波,所以就没有这一堆复杂的积分公式。

我按Pin算,小了;按2*Pin算,又大了。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | Boost的三角波不见得是等腰的。

Boost和Flyback的三角波峰点包络都是正弦的。

工频输入电流不是三角波, 是它的平均值,已经没有开关高频成分。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 恩,等腰那个只有在0.5占空比时才成立。我那个说法不对,还是要画图才好说清楚。

示意图,凑合看。反激的锯齿波之间有空白的地方,那是次级放能的时间;boost是电感电流为0后马上又开始上升。

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 明白你的意思了,你仅仅是从输入电流的角度看,而我是从能量传递的角度看。这并不妨碍对本专题的讨论。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 能量传递也是一样的,P=VI。

输入提供电压电流,一旦不提供电流了,那就没有提供能量了

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 如果峰值是正弦包络,其平均值也是正弦包络,三角形的平均值与峰值是比例关系。这是临界模式PFC算法的精髓。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 何以见得?错误观念容易根深蒂固,我说的不算,不如你自己算算看,反激PFC里的,是不是成比例关系? 数学不复杂的,让事实说话吧。

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 这个事可以反过来理解,如果一个算法使得平均值包络为正弦,是不是比峰值包络为正弦更能满足PFC需求?

通过 joezzhang 参与讨论内容的提示,察觉你我观念的差距是否是在平均值的理解上出现了差距?反激输入电流与Boost不同,不连续?

我理解的平均是PWM周期T内的平均,难道你理解的平均是输入电流存续期间Ton内的平均?差距在此?

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1.这个当然。2.变频的最好不叫PWM。

3.平均是指一个开关周期内的平均,BCM反激里便是Ik*Dk/2, k=第k个周期,留意Dk是随Vac变的,即使Ik是正弦的一份子,但乘以Dk后便不是了。

4.BCM Boost里,平均值是不变的Ik/2,所以还是正弦的。

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 还有一种可能,就是PFC算法上的差距,如果是固定Ton的单周期控制模式的PFC算法,应该是峰值正弦包络(平均值就可能不是正弦包络),如果是标准的含有乘法器的PFC算法,应该是平均值正弦包络(峰值就可能不是正弦包络)?是这样吗?你那个设计笔记引用的是何种芯片及算法?晕,问题复杂了!

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 我们现在讨论的是跟随式PFC,Ton是固定的,带乘法器的如平均电流模式 CCM Boost ,输入电流波形是正弦的。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 晕,想讨论的是临界模式反激最大 Ipk 在普通模式与PFC模式之间的关系。咋整呢?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不好整,普通模式反激输入电压和输入电容大小也有关系

定量比较麻烦,定性的分析就简单多了:

1、输出功率一样,输入电压一样且效率相差不多的话,输入电流有效值就差不多:滤波电路的通流能力可以做成一样的。

2、输入电容上电压不一样,普通模式最高电压低但波动小,pfc模式最高电压高但波动大。那么普通模式的Ipk较低的均匀分布,pfc模式Ipk较高但时刻变化。

3、电感/开关管电流有效值不好说,但差别应该不会大到40%以上,普通反激好计算,pfc模式直接选2倍Ipk和1/2直流电阻的导线/管子,实测的时候再优化?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是想在那Excel表格里,以“统一场论”般来描述PFC和非PFC Flyback ?

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 补充一下:

比较一下公式,你该知道,PFC系数是D/F,是Vin和Vor的函数,如果把(Vin/Vor)设为一个变数,那么PFC系数便

如下图,为方便计算,可以把F用一个较简单的函数拟合。这些工作本来应该由李版来做的,因为资料都具备了。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是这样的,每个人考虑问题的角度、思维方式不一样,这可以相互印证,但只要符合基本原理,都可能殊途同归,上一例就是这样。不同思路相互印证是有好处的。

比如,反激PFC系数这个事,你习惯从 Ipk 的时域分布精确计算来表达,到后来还牵扯出频域分布的问题、甚至PFC算法的问题,我是感觉大大的麻烦,越说越远,其实,我们不用去研究 Ipk 分布,我们其实只需要知道它的最大值 Ipk_max这一个点。

而我更习惯偏重于从能量平衡角度、拓扑特性的角度去考虑问题,比如对这个问题我的思路是:

1、首先,要有一个标准反激 Ipk 的基本计算表达式 Ipk=N(),它包含哪些基本参数?,目前只有 Voll、Vr、Pin 这三个参数,这对吗(如果有质疑可以另开一个专题)?意思是 Ipk 与频率 F 无关、与占空比 D 无关。

2、还需要理清的是(不然要乱):这是标准反激公式,Voll 在这里就是输入直流电压 Vin,Pin 是直流输入功率,当然这会对应一个直流输入电流 Iin,Vr 是直流输出电压的折算,是固定值,与交流整流、纹波这些事可以没有任何关系。

3、现在,我们需要在这个标准反激的计算公式中引入一个 PFC 系数来使其适用于PFC模式的反激,只是一个系数(用数值表达不行就用函数),但基本公式不能变。基本公式不能变的意思是: Voll、Vr、Pin 这三个参数的含义不能变,要一一对应。

4、但是,PFC是交流的,所有参数含义要一一对应的话就是这样:Pin的值不能变 Pin=Vac*Iac,Vr不变,Ipk 变成 Ipk_max,它对应在交流的顶点,此时Voll 就是

√2倍Vac。

5、这样,你可以得到一个不同的 Ipk表达式 Ipk=KM(Vac,Pin,Vr),意思是你经过任何途径得到的Ipk_max表达式,都需要把M()因子按正确的方式抽取出来,剩下的才是PFC系数。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我只是对计算PFC模式IL_pk时,采用PFC=2有质疑,才有这般推导,(其中没你说的频域什么什么的,是极其简单的计算),是学术上的讨论,不是要李版采纳在表格里,只是如果采纳,可以把结果简化一些而已。

其实准确一些又有何妨?也许恐怕这一改,之前千百个网友下载的表格该咋办?

这系数的问题就讨论到这里吧。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 开这个专题就是学术讨论的意思,没有前提条件的讨论,不涉及后果问题,希望能够继续,直到统一认识,有个结论为止。这个问题不像前一个问题,应该没有误差需要拟合的问题。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 停不了。

标准BCM反激 Ipk怎不会和占空比 D 有关,D不就是Vr/(Vin+Vr) ,正如你说的有关。PFC时,怎么除了Ipk已经是峰值了,又有个Ipk_max ?

我的公式内仍然是Vin,Vor和Pin这三个参数,没多没少,不知道看清楚没有。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71楼已经更新,最后5才是问题的结症。你要统一场,你就得遵循原来的基础公式,现在不是追究Ipk表达式是否正确,而是需要装进原来的箩筐里。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实在不明白Ipk_max是什么,Ipk没有分布什么的问题,Ipk就是一个单一的数。那个是原来的基础公式?Ipk=2*PFC*Pin/(Vin*D) ?

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 好。我仍用原表格里的公式:Ipk= 2*PFC*Pin/(Vin*D),D=什么你知道吧。

非PFC时,PFC=1, PFC时,PFC=70楼里的PFC1,一个Vin和Vor的函数。

你先来。

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 哈,找什么原因呢?

12楼不是有个例子?输入电流是个压扁了的正弦(红线),而你当它是个正弦,原因就是这个,6楼已经提出过。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你的意思如果这个红线是正弦的,没压扁,就没有误差?

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为什么不存在?我倒觉得这个问题是PFC算法的问题,标准PFC算法,电流是跟踪电压的,是正弦才对,不能压扁。至于现在流行的固定Ton的PFC算法(估计你是基于此推导的),可能是你说的情况,可能它的PF值仍然很高(但THD做不低),但不是严格意义的PFC,只是近似的PFC。何况,PFC算法也不止这一种,还有其他的算法,也有更接近标准的算法,或者更偏离标准的算法。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 没看见,我是说在这里不存在,不是在别处不存在。

电流跟踪电压,是我们所希望的极力想达到的,但由限于拓扑的限制,起码理论上,这里是做不到的。

某些PFC拓扑可以理论上证明,PF可以达到1,某些却不可以,只是接近。

没有所谓标准PFC算法,不是只有PF=1才是PFC,不是效率100% 才是开关电源,100%是目标而已。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其实,我甚至看到过 Ipk 包络被压扁的,这样 Ipk 更低,于拓扑更有利,PFC也较高,但THD超过15%

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个应该很容易,加谐波就可以控制包络,PFC并不是拓扑决定的,而是算法决定的。

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最近刚好在给一家IC公司做注入3次谐波的简易算法,摘录如下:

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CRM反激PFC,平均toff 的说法好像不太对啊。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 试过几次计算(改变输入,变压器感量),toff = toff.avg 的时刻是在 T/5左右,而不是在T/4处,也许可以考虑依此调整一下。(T=10ms)

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我只提供算法,具体的要IC工程师用电路去实现,估计用积分电路,平均就是积分的意思嘛。其实这里的平均是不是适当位置并不重要,那是可以调整的,重要的是这种算法还含有多少更高次谐波成份,有多大影响? 如何控制?

其实3次谐波的算法也不需要我提供,比如这里只是举个例。我只需要提出这里需要以及为什么需要注入3次(而不是5次)谐波以及需要多少就行了,对芯片功能定义到这个程度就够了。

|

|

|

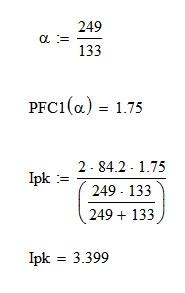

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 您好! 我没理解这个公式里133 这个数字是怎么来的 [url=] [/url] [/url] |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 反激的三角形电流之间有空白,而且因为变频导致空白部分是非均匀变化的,所以平均值和峰值不再是比例关系了。

普通boost的话,你这个说法是完全正确的

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 专题二的内容看不懂。。。

按我的理解:变压器/电感是一个整体,你不能把磁心或线圈单独拿出来讨论温升

如果不管窗口面积,磁心温升20度,然后线包温升100度,最后线包肯定会通过热传递把磁心加热,热平衡之后磁心温升变50度,这怎么算?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 专题二欢迎参与,相关问题在该树形结构上展开,这个专题还没有得到结论,也请继续。

|

|

|

|

|  |  | | | | | 与这个议题类似(Buck拓扑)的问题在另外一个贴子里已经尘埃落地,圆满解决。

链接:临界模式 Buck 电感计算公式

但这个议题还没有结论,大家继续,感谢各位支持。

|

|

|

|  |  | | | | | 通过近100楼的讨论,关于议题一的讨论基本清晰,小结一下(不妨碍后续讨论):

原帖反激变压器计算表格中最大 Ipk 表达式中, 系数 PFC 的由来

1、当满足标准 PFC 算法(电流跟踪电压)时,系数 PFC = 2。它是由于特征电压 Voll 为(位于)正弦波峰值而导致的输入电压电流有效值都有一个 √2 倍的折算关系引起的。

2、当控制算法不完全满足标准 PFC 算法时,该系数 PFC 可能不等于 2,此时应按芯片数据手册描述或试验予以修正。

3、其中,最常见的采用固定导通时间 Ton 算法的 PFC 控制芯片(临界或 QR 模式反激),按标准算法得到的 Ipk 偏大(偏于安全),认为必要时,可按本帖 70 楼 greendot 老师提供的算法予以修正。

|

|

|

| |  |  | | | | | | 果然还有问题:

突然意识到,按固定导通时间 Ton 的CRM模式的PFC算法与按峰值电流跟踪输入电压的CRM模式的PFC算法还不是一回事,前者无需对输入电压的波形采样,因而没有对其跟踪的问题。后者的PFC系数已经破解,前者还有待继续。

两种APFC算法的区别:

前者:导通时机ON_TIME 为续流结束时刻,关断时机OFF_TIME 为与输入电压平均值对应的时间Ton到达时刻;

后者:导通时机ON_TIME 为续流结束时刻,关断时机OFF_TIME 为电流信号抵达输入电压采样信号的时刻。

两种算法电路上的区别:

前者:输入电压平均值采样,VIN端子RC积分(RC常数>10ms)结构

后者:输入电压波形采样,VIN端子R分压结构

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 原来还有这帖,

两个同是定Ton,所以PFC系数也是一样的。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 是不是定Ton,要从开关机制上判断,只能其中之一。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 峰值电流跟踪电压Control Method,包络

Ipk*sin()= √2*Vac*sin() *Ton(t)/Lp (先假设 Ton(t)是变的)

Ton(t)= Ipk*Lp/(√2*Vac) = Constant (恒定Ton)

|

|

|

|

|

|

|

|

|  |  | | | | | joezzhang:

按我的理解:变压器/电感是一个整体,你不能把磁心或线圈单独拿出来讨论温升

如果不管窗口面积,磁心温升20度,然后线包温升100度,最后线包肯定会通过热传递把磁心加热,热平衡之后磁心温升变50度,这怎么算?

|

|

|

| |  |  | | | | | | 原帖的设计方法,一个重要设计目标就是最优化,里面已经包含了磁损铜损热平衡(不互相传递热)的问题,也就是说,变压器在参数已经最优化、铜铁损基本平衡的前提下,变压器磁芯的热容忍度与设计诸参数有什么关系?可以肯定的讲,一定是有一个关系的。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 我给你的公式变个形看看:Pin=V*I,Ip=a*I,那么公式可以变为:[k*I/(Ae*B*Bs)]*√(a*V/f)

V=△B*Ae*N/△t,我不知道是不是还是讨论的临界模式,如果是的话:V=Bs*Ae*N*f/D

然后把第一行的公式再变一下:[k*I/(Ae*B*Bs)]*√(a*Bs*Ae*N/D)=k/B * I/√[(Ae*Bs*D/(N*a)]

I/√[(Ae*Bs*D/(N*a)] 这一堆应该能找出点物理意义;k/B这个真心不懂怎么来的,是什么意思?

|

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 到238楼为止,关于磁功率系数 λ 的讨论可以阶段性小结一下:

|

|

|

|  |  | | | | | 接着5楼的最后greendot的跟贴,继续

通过之前的讨论,感觉每个人探索这类问题的角度、技术目的、是个突出问题,大家貌似都是对的,但总觉得说的不是一回事,没达成共识,没达成目的。

比如:

greendot老师给出的磁芯温升ΔT表达式:

ΔT = 1.5*AP0.3*F1.3*Bs2.6

首先,这个表达式或类似的表达式是常见的,磁芯厂家会根据测试给出,是否准确先不说,但他一定是对的,确实反映了测试情况,是以实验为依据的。

意思是:

1、这是以实验为依据的,不是以理论或者理论推导得出的公式

2、这只是磁芯厂家对磁热的一般表述,不是针对特定变压器设计

而我们讨论的目的是反激变压器设计中对磁热的表现的正确描述,这二者之间有巨大的差距。

比如:

公式里频率的指数(1.3)是正的,意味着频率越高磁芯越热,对磁材厂而言,这是对的,但对电源中的磁应用,明显是错的,因为大家都知道,频率越高越越可以减少磁的体积,这与厂家的结论是相反的。

再比如:

公式里Bs的指数是2.6,也是正的,对厂家而言,也是对的,ΔB越大越热。但奇怪的是,到工程中又是错的,大家都知道选用饱和强度大的磁芯,也就是Bs更大的磁芯,(因为增加Bs的效应与增加Ae等效),以便采用更大的ΔB设计变压器,这样变压器才更少发热,更高效率。

出现截然相反的矛盾,是哪出了问题?

|

|

|

| |  |  | | | | | | 问题是,你爱换磁芯。假设你仓库里就一种磁芯,你必须用这个磁芯来设计。

那么你的困惑就解脱了

|

|

|

| |  |  | | | | | | 1. 其实这还是大概的,针对DCM反激,AP那个下面讲,f和B是根据PC40材质磁耗曲线来的。

2. 对于特定的磁芯形状,体积Ve和AP有关,散热表面面积(即热阻Rth)也和AP有关,

于是ΔT = Rth*Pc*Ve = f(AP)*Pc ,已经考虑了你说的种种。

ΔB大反而发热更少,是什么回事?相同的材质,形状,频率,拓扑..... ?

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 1、相同的材质只是理想情况,都号称PC40,其实差别较大,其中最大的差别就是Bs,Bs小的磁芯你的ΔB就做不大,功率就做不大,强行做大,就发热。

2、在变压器参数计算公式里,任何时候Bs都与Ae地位相同,都是以 Ae.Bs 的形式出现,Bs大的磁芯,等同于Ae大,当然出力就可以更大,在相同情况下就比Bs小的劣质磁芯发热小。Ae.Bs表达的是磁芯的功率容量,也就是热容量。

3、就算Bs完全相同,设计ΔB小的变压器,要同样出力,也会更热。效率、漏感、尖峰、发热乃至EMC、整机性能,都是靠提高ΔB逼近Bs的程度来优化的。逼近到什么程度?逼近到临界饱和但又不会饱和的程度,逼近到磁损尽可能接近到铜损的程度,才是好变压器、发热最小的变压器。实际上,一旦留有任何余量,都不是最优化,都会更热。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 53楼里的Bs,是沿用你表格内的叫法,实际是ΔB,我只是问,既然磁芯和频率定了,ΔB也选定了,会越大越不热?是我问得不清楚,累你打了这么多字。

说到优化,又是另外一个课题。

忘了说,一个系数λ不可能涵盖PFC和非PFC吧。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 统一一下说法,不然要乱,这里Bs是指磁芯的抗饱合(抗直流磁偏)的强度,测定方法(原帖150、334楼)有说,是磁芯的品质参数。△B是磁感应强度,是运行参数。

△B超过Bs,磁芯临近饱合。被否决。

△B=Bs,最佳设计,效率最高,磁热最小

△B<Bs,磁感应强度降低、磁利用率降低、磁能力没有得到充分运用,在相同功率时,频率会变、匝数会变、感量会变,最明显的是温度会升高。

比如,磁芯的Bs值为0.3T,但是你按△B=0.2T设计。这意味着:

1、你可以换用Bs值为0.2T的劣质磁芯,意思是它和劣质磁芯的表现一样。

2、因为功率不变,即Ipk不变,要得到更小的△B,你得减少匝数或者增加气隙,漏感会增加,感量会减少,频率会飙高,温度会飙高

3、你可能会被迫选用更大规格的磁芯,意思是原来的磁芯小了,要发热。

更重要的是,当按△B=Bs设计时,设计的任何计算公式里,Bs和Ae的地位都相同,截面越大、Bs越大,功率容量越大,越不发热。

总之,磁功率系数 λ 中的Bs和Ae的地位也应该相同,权重也可能应该一样,是负值,Bs值越大,磁芯品质越好,功率容量越大,发热越低,一定是这样。

如果不能兼顾PFC与否,λ 中可以增加Pfc因子。真正可能有问题的是CCM模式的表达,目前表格里貌似还没有可以对应的因子,到时候再议。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 印象中, 表格里是用Bs来计算电感的, 不就是个运行参数么?

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 那是说最大△B可以做到Bs一样大的意思,都是想顶格设计,这样最有利。这时,Bs可看成运行参数

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 那么Lambda是不是只计磁损(假设铜铁同温升而无热交换)?

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 差不多是这样,因为正确设计就是这效果,而λ参数的确认也是在确定一个在最佳设计时所能选用的最小磁芯。你设计不良自然磁不够用。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 其实63楼也不算是个问题,实在不用64楼的解释,不过谢过你的费心,里面有些地方有保留,不在这里说了.

λ这系数好像没什么好说了,理论根据我还见不到.李版是如何弄出来的?

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 你对BM,BS关系的定义不适用用正激励,反激励。因为都工作在第一象限,Br一个我假想为直流偏磁的参数

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明白你的意思了,只是符号的问题:

按你的符号,Bs是 饱和磁通密度,没有多少工程价值的参数,Bmax的含义是(没猜错的话): (建议)最大允许设计磁通密度,才有工程价值,这刚好与我用 磁饱和强度称谓的 Bs含义相吻合。也许, 磁饱和强度这个说法可能引起误会,他实际的意思是离饱和尚有一定安全距离的最大(允许)磁通密度。怎么确定这个安全距离,在原帖中已经给出明确的算法。

至于你用Br、Bm表达的参数的含义,只是用于表达磁材的直流磁偏叠加特性,与反激变压器设计关系不大。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 估计你是从某本书里截的图,不同的书可能用不同符号来表述同一事物,那不叫定义,只是种称谓,一般每本书都会在开头列出本书所用符号列表,但那仍然不是定义。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这就对了,其中没有与你的Bmax概念对应的参数,你得定义一个,才能设计反激变压器。你的意思我不应该使用Bs这个符号?

|

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 先看点具体的,下面这个变压器就是77楼那个变压器(λ=1,整机效率93%左右)的实测参数(纵坐标是温度°C,横坐标为分钟):

这里面可能有这样一些信息:

1、提高输入电压,绕组(电流降低)发热要降低,磁热可能会增加,增加的原因即 greendot所述在高压时频率升高(但此时ΔB会降低?)导致的。

2、某种电压时,绕组与磁有一个热平衡点(温度相等),这个点在哪里最合适?

3、在整个设计工况范围内,绕组发热和磁芯发热都分别(会不会在一个工况?)会有一个绝对最大值。这个绝对最大值才应该是设计的控制指标。

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1.算算才知道,估计高点。2.为什么要温度相等呢,温度相等是最低总损耗时刻?3.同意。

有多些λ和温升的例子么,列个表看看。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 温度相等其实是一种设计思想,基本意思是设法降低温度最高的,保证电源总体热景象均匀,不要集中发热的意思。而对变压器而言,采取措施降低磁热的代价往往是增加铜热,纠结到最后就是温度相等。虽然没有去推理证明,但多半就是效率最高的,这与磁损等于铜损效率即达成最高的说法虽然不同,但有异曲同工之妙。

原帖(116楼)把这个事情归结为变压器最优化问题,描述如下:

对于非固定频率的驱动,优化的方向是原边匝数N1 最小化,较小的 N1 可得到较小的气隙、较小的漏感、较小的尖峰,较小的吸收损耗(即较高的效率)。但较小的 N1 对应较高的频率,这表现为较小的铜损和可能较大的磁损,还可表现为提高输入电压低端的效率而可能降低其高端的效率,并以这些因素权衡最终优化点。

关于导出磁功率系数 λ 公式的分析样本资料,是几年前在一家公司做的,都是些芯片典型应用DEMO板,温度都经过严格考核,只是没有整理保留到自己的电脑里。

不过,此贴发出后,用此方法设计变压器的案例应该很多,看各位网友能否提供些样本。目前只能判断这个计算公式在常用规格范围内大致准确(比如本案例),因此除了希望获得更多的检测样本外,还特别希望提供一些另类参数的反激变压器设计(比如DC/DC低压高频的应用、高压应用、宽范围应用等等),才能在更宽范围内验证或调整这个公式。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 磁损等于铜损效率最高这说法未必一定对的,尤其是反激,变频就更复杂。

即使相等,由于散热不同,两者的温度也未必相近。

李版是通过什么手段,去摸索出最佳的N1?Trial and error?

观乎原帖的另类设计方法,觉得怪怪的,目的是优化了漏感?

λ的问题,是不是相近的数值,有些机子的温升是20,有些是30,有些是40 这样呢?

还是λ和ΔT是大概成比例的呢?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嘿嘿,你都说我这个方法怪怪的,那真是另类了哈,因此才有不易理解的地方。看来并不是我故弄玄虚,真有开此贴的必要。

1、关于温升,没有说磁损=铜损一定是对的,但是,降低板上最高温度点的思路一定是对的,这本不涉及具体对象和高深理论,但其他元器件总比变压器更容易采取散热措施降温,最后结果多半就是变压器可能成为板上最热的器件,这是逻辑合理性。然后

2、在降低变压器发热的努力中,必然涉及铜温与磁温的问题,谁高降谁,符合逻辑吧?应该的吧?整体更合理吧?于是,降到铜磁等温就是最合理的了吧?这时,整个电源绝对温升最低,热景象最均衡。注意

3、这里是谁高降谁,不是谁低升谁,因此不是增加发热(即降低效率)的逻辑,而是减少发热(即提高效率)的逻辑,因此从逻辑上可以推断,此时变压器(乃至整机)效率最高。

感觉这些事情涉及的是另一主题:反激变压器设计优化机制,也就是什么叫好的问题,单独讨论?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 探索 Np 对系统的影响,其实是探索原边电感量Lp、特征频率Fo对系统的影响,这里是指系统,就不仅仅是变压器本身。

可以肯定地说,原边电感量以及频率对系统一定是有影响的,一定有一个最佳值问题。不是什么人(或者什么书)推荐(认定)一个值就一定是最合适的。

要调整 Lp,有两个途径,要吗改变匝数,要吗改变气隙,为了使气隙最小化(即漏感最小化),我们宁愿改变匝数,于是事情就归结为对原边匝数 Np 的调整。

关于磁功率系数λ 的问题,它解决的是所用磁芯是否恰当的问题,有没有被热否决可能的问题。

一方面,无论何种计算方法(比如你自己的方法、常见的AP大法、还有5楼的Kg法),都是想达成上述目的,最终都可以归结为一个 λ 表达式。

另一方面,λ 的值当然与温升△T有关,但不需要△T那么高的分辨率,只解决行/不行、偏大/偏小的问题。我们并不需要为λ 和△T建立一一对应的函数关系。

对于任何一种设计方法归结为的某个 λ 表达式的值,对不同的应用可以自行设定阀值。这里故意(靠材质系数K)把 λ 阀值弄成 1,是针对一般情况的,如果你是模块(散热良好),可以指定阀值到比如1.2,如果你是军品(有温度限制),你可以指定为0.8。这个意思。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 抬个杠,一个温升30,另一个40,可能30那个损耗比40的大,降温应该是30那个吧。

2. 我只是想问手段/方法,是否先经过理论或经验公式或仿真估算整个总损耗,得到最佳值?还是靠Hunch或经验?当然最终还是要实验。李版在优化专题里,把原帖没有讲到的理据和设计步骤,稍稍补充下?

3. 终于明白λ的意思。会不会有一天,算得λ<1, 但温升70度?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这种讨论很有意思,我感觉很好,不能算抬扛吧?

1、搞掉最高温升对象,是种朴素的逻辑(也许与某种热工程的理论吻合),一个温升30但损耗大,另一个40但损耗小,只能说明30的体积大,比热大,还是要先搞掉40的。

2、优化有很多方面,其实原帖都有阐述,其中磁功率系数λ 还不是优化因子,它的来源是对有限样本的分析,因为我感觉这样复杂的成因要精确推理非常困难,最起码最初的数据(比如ΔT∝Bs2.6)都是来自实验而不是推理。当然,能通过推导得出某些结论自然是最好的,也是本专题希望达到的目的。

3、如果 λ<1, 但温升70度?,要吗说明热否决阀值应该为0.5,要吗说明你的材质系数 K 定义小了。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.我觉得30那个的损耗是大头,而有机会降低的话,就应该动它,40那个也许在允许范围内,不动也罢。问题是如何知道30那个损耗大呢,凭温度却看不出来。

2.λ可否以根据理论结合实验,设计另外一个?原来这个真心觉得不可靠,所以才有温升70度之疑问。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通过以上讨论,概念上已经接近统一,再啰嗦几句

1、对于板上对象,确有一些发热低但可能损耗大的,比如差模电感,尽管它可能不是最热的,但你也应该想办法把它的发热尽可能降低,这没有问题,因为差模是孤立的对象,应该单独考虑最优化,它优化的后果不会危及其他对象的发热。

但是对于变压器这样的对象,磁热和铜热呈互补关系,其体积、散热条件大致相同,不太可能出现你例举的问题。尽管磁损=铜损不被普遍认可,但起码还没有其他更被认可的相互关系,这至少说明其温升相等的考虑不会导致肯定的不利后果。如果二者散热条件极为不同,比如用铜管导线水冷导出磁热的设计,可能否定温升相等的现实可能,但此时仍然应以搞掉最高温升为设计目的,虽然搞掉最高温升此时更多的是热设计考虑,但也不至于与效率最优化发生冲突。

2、本专题的目的差不多可以理解为:设计另外一个 λ 表达式是什么样子?或者说,更准确的 λ 表达式是什么样子?

原帖表达式为 λ_nc965 = f(诸因子),现在正好需要你根据理论结合实验设计一个 λ_greendo = f(诸因子)表达式,再加上现有的 λ_AP = f(诸因子)以及 λ_Kg = f(诸因子)表达式,看看各自长什么样子?相互对比,再与与样本对比,从中找到一个不仅真心觉得可靠而且实际上也可靠的表达式。 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 我只讲变压器的。有资料说,譬如EE磁芯变压器,磁芯表面面积大概是线包的2倍,散热系数差异不大的话,当铜铁温度一样,铁损是铜损的2倍,但这比例不是最低总损的时候。一家之言,参考一下。

2. AP和Kg法应该和磁损没多大关系。粗略地根据磁损,估算ΔT,是不是很复杂?复杂的话,就大量假设,令其简单化。λ本应是ΔT/40度 (假设40度是允许温升),李版按此思路看看?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、非常同意铜损=磁损很可能不是总损最低的说法,这里面还不仅仅是表面积问题,因为其表面积有很大部分是相互间的热耦合通道,真正对外散热的表面积(有效散热表面积)各自又是一个数值,而且很不确定,差距巨大。前不久还看见一个磁包铜的专模变压器,铜包磁的更是常见,那就是磁环变压器。因此,很显然,由表面积推导得出的结论是不对的,即使由有效散热表面积推导出来的结论也是不对的。

更能说明问题的是,磁损来自于磁体内部的涡流损耗,而磁材有若干种,各自的损耗特征参数来自于实验;而铜损特指铜,但你不能反对有人用银,用啥都应该允许(包括超导),而不管用啥,这部分损耗可以计算(不实验也行)。但以上不同材质的配合,肯定会得出完全不同的结论。

意思是,这种讨论(磁铜损最佳比例)一定不会有结论。

因此,我们更愿意相信,用热工程的概念来解释变压器铜损磁损相互关系的说法,最起码,降低绝对温升的思路是对的,搞掉最高绝对温升的思路是对的,也是必要的,温升必须得到控制。这不仅符合热工程设计规律,也不会与效率设计思路相抵触。

2、AP和Kg法应该和磁损没多大关系?与变压器磁热有没有关系?我正想请教这两个大法其中参数的含义,整理出各自的 λ 表达式。

在5楼看到了Kp法的表达式,请教:这是不是只适合反激的?其中 α、ρ、Ku、Kw 各自是什么含义?

谁能提供:被认为没有问题的、适用于反激的AP法表达式?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这些计算方法都是当年开关电源频率不高的时候搞出来的,现在随着频率提高都不使用了,以温度为设计目的 |

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 郭大师说得对,很多变压器都是 Loss / Core Loss Limited /Temp Rise Limited 条件下设计的,设计前已制定目标,不是后面张罗,但仍然有个铜铁损分配的问题。热,归根到底,还是损耗。

5楼的要问boy59, α通常代表Regulation Coeff.。你可以看看AP和Kg法资料,没有直接的磁损关系,当然里面的频率磁密跟磁损有关,顶多是说找到个合适磁芯,知道体积,但磁材的特性,甚或磁密的波形均不在内。

反激的AP公式:

AP = 2.8*Pin/(Bm*Ku*J*f) (CCM, D=0.3-0.7, 纹波系数 Krp or k =0.5)

AP = 1.6*Pin/(Bm*Ku*J*f) (DCM,D=1-D=0.5)

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AP=1.6Pin/(Bm*Ku*J*F)

即:1=1.6Pin/(AP*Bm*Ku*J*F) -----(1)

其中,常数系数1.6(or 2.8)实际上是一个与占空比 D 和CCM纹波系数 k 有关的函数 C=f(D,k),这个函数显然应该是连续的。

为便于对应,AP可表达为:AP=Ae*Aw=Ae*Bw*Hw,

于是,(1)式可写成:

1=C*Pin/(Ae*Bw*Hw*Bm*Ku*J*F)

这还是AP大法,还是算磁芯的,与磁功率系数 λ 想表达的是同一个意思,即:

λAP = C*Pin/(Ae*Bw*Hw*Bm*Ku*J*F)

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不好意思了,AP公式漏了个()号,已更正。

为何与λ发生关系?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 发生关系了,才能统一λ 的概念,才不至于误解其有什么来路不明的含义。大家想干的(和正在干的)其实是同一件事。

为什么引入λ,简单目的不过是想让磁芯也与绕组一样,有一个像窗口系数一样的、用于判断是否合适的、是否面临被否决的刻度。

对于绕组,既然有一个窗口系数 ξ,小于1太多,窗口利用低,接近1才合适,超过1可能被(装配)否决

对于磁芯,就应该有一个磁系数 λ,小于1太多,磁利用率低,接近1才合适,超过1可能被(温度)否决

目标是一样的、含义也是一样的,只是表达方式不同。你不觉得这样的表达更容易理解、更便于操作?起码可以一眼就看出偏离目标的程度。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 如果λAp就是你希望的(原帖的)磁过热系数λ的话,那么这专题解决了,开展优化的专题吧。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  看来我是要好好学习一下啦,都表示不知道这些公式所表达的含义是什么……真的落伍啦……

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我的天,这个提法牛逼。

这会导致我的数学模型完全失效。我的数学模型里面铜损+铁损后才计算温升的

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 如果你的模型里铁损铜损不分别考察,这个模型就有问题。 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分别考虑线包和空气的接触面积,磁芯和空气的接触面积。再分别计算铜线温升,磁芯温升。最后拟合成变压器温升。单纯从数学层面是无法做到的

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个还是有问题,实际上,线包和磁芯温升是不一样的,有时还差距很大,而且有时候,考察的侧重点就是这个差距。

比如107楼有一个对81楼变压器(当前频率61.3KHz)的评估:磁芯温升明显低于线包温升,这允许进一步提高频率。

此外,如果温升以40°C为限,81楼变压器线包温升已经超标,由于单独对线包散热不易实现,应该(而且很容易通过)调整变压器参数搞掉这个绝对最高温升。这不仅会使温升达标,多半还会提高效率,最起码看不出有降低效率的风险。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你那表格是搞不清,铜损和铁损关系的。

早就说你那玩意不够智能

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 正因为搞不清铜损和铁损的关系(我估计你那个模型也搞不清),才需要以实测为依据,实测是最具体的现实,它体现的是任何人都可能还没有搞清楚的机制。

比如,原帖对变压器优化效果的评估,都是以实测为判据的。

再比如,原帖磁功率系数的来源,也是以实测为依据的。

这些东西,除非你搞得非常透彻,基本建议是不要企图去智能,否则,你那玩意儿可能就是个坑,自己掉进去还沾沾自喜。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你那玩意儿能求出:81楼变压器最佳频率是几?秒败!

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81楼我看了,就些参数而已,要表达什么?

听你话的意思,偏重于找到最佳频率!?

优化变压器的目的是什么?

效率?

热平衡?

漏感?

低辐射?

安全余量?

平衡和兼顾MOS和二极管的发热?

那么为什么仅仅找不到最佳频率就能秒败了?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你继续在坑里呆着,不计秒,直到求出最佳频率再议,你不会说这个变压器没有一个最佳频率吧?跑200KHz也行?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏执狂,变压器有N多个解。最佳有何用?

最佳就是最合适?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N多个解,你求一个解就行,边界条件自行拟定,继续!

如果你嫌拟定边界条件麻烦,可以用160楼正在讨论的(引出这个问题的)一个最简单的边界条件计算也行,那问题就归结为:

81楼变压器线包实测温升超标5度,磁芯温升尚有宽裕,当前频率61.3KHz。请问,不改变其他条件下,设计频率须调整到多少KHz才能使线包温升达标?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建议:你那玩意儿、偏执狂这些术语不要出现在论坛里。对别人到没啥影响,影响的是你自己。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81楼现在已经有一个电源参数,其他运行参数尚可,要解决线包温升超标5°C的问题(限制温升40度,自然散热),PK吧

我领先一步,已经知道是频率偏低,原地等你

|

|

|

|

|

|

|  |  | | | | | 讨论到185楼,关于专题二可以阶段性小结一下了:

通过对AP法磁功率系数 λ 表达式的推导,我们得到:

λAP = C*Pin/(Ae*Bw*Hw*Bm*Ku*J*F)

其中

C=2.8(CCM, D=0.3-0.7, 纹波系数 Krp or k =0.5)

C=1.6(DCM,D=1-D=0.5)

同时也明确了磁功率系数 λ 的含义,它不过是AP法的另一种表达形式,它还是AP法。

λ表达式并不是什么创造,更不是妖怪,它并没有改变算法的实质,只是使某个算法的结果用百分比来表示,任何其他算法都可以归结为一个λ表达式。

为便于区别和讨论,原贴磁功率系数用 λNC 来表达就是:

λNC = K*√Pin*√Ipk/(Ae*Bw*Bm*√F)

其中 K 是一个与磁材材质有关的系数。

现在,我们终于可以抛开对两种算法含义和概念上的争论,认真讨论这两种算法的区别了。

|

|

|

| |  |  | | | | | | 关于AP法计算反激变压器,过去所听到的几乎都是负面的评价,这是为什么呢?

据说,反激的AP法也是通过严格而精确的理论推导得出的,但是很明显,它在C=f(D,k)这个函数上却意外的简单粗暴,对于最大占空比 D 和连续深度 k 这样重要且连续大幅变化的变量的影响,竟然用两个实数来表达?焉能不失准?这样的严重失准不仅使其之前的精确推导变得斯文扫地,还在业界落下算不准的口实。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 你要准的,有,CCM的。 但需要这么准吗?1.1 和1.3 没分别,反正要用1.5的磁芯(随便例子),简单地估算一下,就基本可以了。

不然就要先费点时间计算出Krp和D,才算AP,到头来恐怕也是要用1.5的. |

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 我一直认为,AP算法更适合没有磁偏的正激类变压器设计,感觉AP算法最初的形成也是来自于此,对于反激变压器这类主要依靠磁偏储能的变压器,工况显著不同,已经不适合用AP算法,在没有其他算法跟进的背景下,工程上用AP算法是勉力而为之,算不准是必然的,也是事实。这里的讨论是分析其算不准的原因,意在提出对策克服这个问题,不应理解为对AP算法的攻击。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 枚举几个最突出的冲突:

1、关于C函数,由于占空比、连续深度是连续的变量,在过渡模式更是如此,原帖建议以转折电压作为特征电压求得最大Ipk值,以此为基础求解一个变压器。问题是,转折电压这个工作点,处于连续变化的工况中最适中的位置,C为1.6和2.8似乎都是对的,这就是1.75倍的差距,岂止是1.1、1.3的问题?何况,处于适中工况数据的不确定性尚且如此,处于工况边缘时的情形可想而知。

2、对于最常见的全电压、单电压应用上的区别,按临界模式计,AP法得到的是同一个变压器,而实际上,对有切身体会的工程师而言,两种应用的变压器有巨大差距。

3、就给出的公式看,AP法根本没有分离出单极PFC对应的算法。而大家都知道的事实是,单极PFC反激与普通反激的变压器有天壤之别。

4、从数学分析角度看,一个极高精度的因子与一个极大误差的因子的运算结果,极高精度的因子的精度就没有意义。意思是,在AP法中,那些可能经过缜密推导得到的表达很可能因为C函数的巨大误差而不再真实(没必要那么准确的意思)、或者不再有(缜密推导的)必要性。

5、从数学方法的角度看,目前尚不知道C函数的1.6、2.8来至何处,是经验还是推理?问题是,如果是推理,那应该在两种工况的契合点数据归一,否则说明至少有一种工况的推理是错误的,两种工况的推理都是错误也是可能的。如果是经验,这种极为粗燥的经验值的介入,本身就是对这些推理的合理性、必要性、精准性提出的质疑和否定。

以上冲突都是些根本性质上的冲突,之前只听说AP法不好用,也就懒得去追究,这次得一睹尊容,其无理性令人吃惊。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 看得出李版对AP法不熟悉,也许亦不知其由来,所以有很多误解和成见。

AP法可用于各种模式各种工况的变压器和电感,反激,正激,桥式,谐振,变频的,你要多准确的AP公式都有,但应用不当,多准也没用,当结果有出入时,有人就会认为不准。192楼的公式是简便的,196楼的更准确。

例如选用频率300Khz,B=0.3T,是可以算得一个AP,但用起来,恐怕磁芯会热到出烟,这可不是AP的错,是用者的错。AP只是给你一个可以承受某施加伏秒和绕得下所需的线组的一个磁芯尺寸,其他的,它管不到。

1.CCM模式,当输入电压或输出功率变化时,是会有DCM和CCM两个工况,只要按 CCM Worst Case情况,计算AP即可,当然事先你要先算算Krp(关系到转折电压和转折功率)和D,一般Krp多在0.4-0.6 间,D在0.3-0.7,√D+√(1-D)=1.4 左右,见196楼。

2. 196楼公式亦适用于CRM或DCM,这时Krp=1, (1-D)换作输出二极管的导通占空比D2,即D+D2 ≤1. 不同输入规格,Worst Case不同,AP也会不一样。

3. 给出的AP公式,是适用于常规反激,单级PFC又是另一个,正激,桥式,LLC 等又是另外的一个一个,各不相同。

4. 。。

5. 2.8 不就是196楼的分别带入蓝色的参数?李版对算式饷有漠视的倾向。

有理无理,各自理解。呵呵。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 确实对AP法不熟悉,因此也无意去撼动这幢大厦,但从你进一步阐述中,感觉不仅没有得到解惑,反而增加更多的疑虑。最起码使用AP要应用得当才行(经验函数),还要分为各个情形(不连续函数),甚至不能达成目的(热否定阀值)。成见是没有的,误解是可能的,这可能是我理解力的问题,因为不熟悉,但也可能是考虑问题的出发点的不同导致的认识差距,咱俩说的不是一回事(不止一次有这样的感觉)?

我的意思在185楼:

对于绕组,既然有一个窗口系数 ξ,小于1太多,窗口利用低,接近1才合适,超过1可能被(装配)否决

对于磁芯,就应该有一个磁系数 λ,小于1太多,磁利用率低,接近1才合适,超过1可能被(温度)否决

难道AP法(即λAp)干不了这事?抑或它干的是另外的事?

也没有漠视你196楼的算式,只是直观感觉一个连续函数C的值不大可能在其中一个连续变量D大幅度变化时会维持一个常数2.8,这有违常理。

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | AP法是一种思路,不是死板的公式,更不是定律,可以灵活运用。它只是帮助找出一个合适大小尺寸的磁芯而已,不能帮助解决所有的功能性能问题,

如果愿意,也可以设计出改良的AP法,比如包括温升,或最佳值磁密等。

如果要起个名字,我只会叫λAP做磁芯尺寸合适系数。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 这就对了,目的是一样的,就是要找出一个合适大小尺寸的磁芯,但不仅是尺寸,还有材质(不知道AP大法中对材质是怎么表达的)。

其实叫什么并不重要,比如你也可以叫窗口系数为绕组尺寸合适系数。

对窗口系数而言,绕组尺寸对应的是另一个尺寸(窗口尺寸),这个一目了然。

而对磁系数而言,磁芯尺寸对应的是出力、是热、是功率,这个有点区别。因此我在原帖中称其为磁功率系数。它应该反映磁芯尺寸与材质对变压器出力的适应(匹配)程度。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 如果要以λAP来衡量磁芯温升的大小,有问题,譬如已定磁芯令λAP小于1,现在提高频率F, λAP变小,但温升会更高,温升与λAP走向相反。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 之前也注意到你提过这个问题,也许是理解问题,感觉PA法概念里不仅仅是电气因素和空间因素,应该包含热的因素,它把铜的影响也考虑在内,频率对AP的影响也是直接了当的。只是希望 λNC 表达式里能避免这个问题,它更看重热,实际上它就是个热否决阀值。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 又琢磨了一会,你这话一说,本来已经清晰的概念似乎又回到从前,有问题。

AP一定是与出力和发热挂钩的,不然AP有何用?

AP偏小的变压器会瓦解拓扑?会减少出力?会改变模式?会导致环路失灵?不会吧,它只会更热。

你之前有个公式

ΔT = 1.5*AP0.3*F1.3*Bs2.6

怀疑你是不是被其中的概念坑了。

在这个公式里,频率越高、Bs越大,越是发热,是对的。温升与频率走向是相同的,与Bs走向也是相同的,那就是磁的热特性。

但在AP公式里,频率越高、Bs越大,越不发热,也是对的。温升与频率走向是相反的,与Bs走向也是相反的,工程上就是如此。而且,这就是AP大法最想表达的意思。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 实际设计中我从来没用过上面的任何一种方法,因为适配器用户都是指定了外壳,你能选的变压器就只有1-2种,外置电源用户看成本和效率要去,要成本一般选EE/ER的,要效率就用PQ/RM的,一般多大功率用多大磁芯都是定的,用公式就算不如看一下别人用什么磁芯。另外电源都是整体设计,从来没人只考虑变压器效率,反而变压器往往是最后考虑的一个因素,如次级同步整流的设计,先考虑管子的成本,内阻,反压等,而这些往往给变压器的变比强加了条件,无法自由设计变压器。

这个回复不是单给大师的,想给你和李工两位,但无法同时回复两人。所以你们的讨论都是些纯理论的探讨,实际意义不大。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 我们的确是理论上的探讨啊。实际上每个人有自已的设计哲学,现实有不同的限制,不同的选择。

AP/Kg法, 或什么J-B法, T-B法,只是工具,用与不用,个人选择,和探讨这些法本身无关。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 这个网站越来越慢,我打开一次这个帖子需要1分多钟,不知你们是不是一样? |

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 回复一下郭大师,

我倒不是想探讨理论问题,真不想!理论分析是我最不擅长的。上次那个EMC贴,被人刨根问底,最后不得不从麦克斯韦方程说起,难受之极!

关于变压器设计,估计你现在是身居高位,具体设计不用你操心,才如此超脱,羡慕中。

这里讨论的,是如何直截了当地去确定变压器的用磁,对熟手也许帮助不大,按经验或者参照同类产品即可搞定,但对多数工程师而言,还是很有必要的。

其实,在原帖发出后最先反馈的信息是,不是说表格是否好用,而是说磁功率系数是个好东西,弄得我诚惶诚恐,因为那是我最拿不出手(放在最后)、最没把握的东西,这也是开此专题求证的原因。但愿能得到各位高手的帮助,谢谢。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 其实李工的EMC贴我是有很多不同意见的,不过工作忙也没时间去讨论了。

我们几乎每天都在测EMI,EMS,根据常规的EMC理论去分析解决问题,吻合的很好。实际设计小功率的电源是不允许用双Y的,用双Y也是双Y串联(客户要求,他们调查Y电容有一定的损坏率),像目前充电器的设计,一般5Y以下是没Y的,40W以下只允许100pF的Y电容,防止充电时玩手机麻手和触摸屏失灵。这些一般是根据共模抵消理论和其他设计技巧来完成的。双Y或多Y的主要原理是多点接地,降低各点的高频阻抗。布板部分讲的挺好的。

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 郭工的工作环境令人羡慕,我现在退休在家,无所事事,虽然隔壁大学里有一个暗房,也不好经常去,因此基本上就再没有怎么弄EMC案例,相关问题不再跟进。

关于双Y电容问题,虽然已经看见业界多有采纳,但之前也提到,输出电压太低效果不明显,这是其EMC机制决定的,意思是越是高压输出越是有效,对充电器这类小功率低压反激应用,应该是没什么效果的,你的看法是对的。

不过,关于反激变压器中的EMC结构和机制,之前貌似没有说透,正好可以纳入本帖另开专题讨论,郭工给大家阐述一番?

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 说实话这个帖子一般不敢打开,电脑很容易死机,估计是因为太长了。

退休也是我希望的,但还差一些年龄,羡慕李工,我每天还要忙于工作,如果不是过节已经很久没上过此网站了。EMI要说的大部分我以前都说过了,有些由于工作原因也不太方便说。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 再来看 λNC 的情形:

已经将192楼两个λ 表达式中各个因子用颜色区分,其中红色的是相同的因子,彩色的是共同的因子,黑色的是不同的因子。

λAP = C*Pin/(Ae*Bw*Hw*Bm*Ku*J*F)

λNC = K*√Pin*√Ipk/(Ae*Bw*Bm*√F)

其中,Pin与√Pin*√Ipk 呈比例关系,他们是相同的因子(证明:因为Pin确定,因此Vin确定,则Pin与Ipk成正比)。

可以看出,λAP 和 λNC 在大部分关键因子上是一致的,函数含义是趋同的。尽管 λNC 表达式不是基于推导而是基于对样本的分析获得,但在这些关键因子的表现上与 λAP是同步的,说明分析数据是合理的,没有预谋、也不是巧合,而是对客观现象的正确反映,英雄所见略同的意思。 |

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 个人看法,把Ku,J这两个参数合并成K的一部分是有问题的:

1. Ku取多大是跟线材选择密切相关的,用挡墙和3重绝缘线是不一样的,用铜箔或者利兹线或者单根漆包线也不一样,全部搞成一个K,这些区别就不能体现了

2. 温升和散热方式一样的情况,J取多大跟电流有效值也密切相关,1-2A有效值取到8A/mm2不算离谱,40-50A有效值取4A/mm2都要想办法尽量靠近风扇

3. 变频的半载以下上到100KHz+不奇怪,如果气隙较大的话,涡流损耗就很可观了,最后搞得线径越大效率越低,这个时候温升不太高,但会把平均效率拉低

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 兄弟神勇,别人还在不知所云之际,你能一眼就看到细节和实质,赞一个!

你说的问题确实存在,咱们慢慢讨论,一个一个问题来。其中的关键问题是,影响肯定是有的,但它的权重有多大?难道与Ae一样重要?

K 并不是 Ku 和 J 的概括,而是磁芯材质系数,变压器尺寸一定是与磁芯材质有关的,PC40和PC95的表现一定是不一样的。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | C*Pin

C 系数实际上是一个函数,它的含义见180楼,它有三个变量: C = f(工况,Dmax,Krp),貌似这些变量还有个取值范围限制,意思是超过范围就没对应的函数值。显然,这个函数是断续的,有问题:

在 工况 这个变量中,我们知道,CRM 模式等效于连续深度为0(Krp=1)的 CCM 模式,也等效于断续深度为 0 的 CDM 模式,工况之间是连续过度的。在 TM 模式中更是如此,处于临界工况的变压器(比如转折电压=最低输入电压时),你按两种工况计算都应该得到同样的函数值。

在 Dmax 这个变量中,首先给定函数范围就否定了函数的连续性,其次,也就是主要问题在于:Dmax 这个运行参数与磁尺寸之间的关系没有明确的、直接对应的物理解释,减少占空比可减少用磁?什么原理?

实际上,对于反激而言,减少占空比 Dmax 的确可以减少用磁。比如,单电压的最大占空比只能做到 0.3 左右,而全电压的占空比可以做到 0.5 左右,而单电压反激明显可以用较小的磁芯。但是,这里面起决定性作用的并不是占空比 Dmax,而是在功率 Pin 相同时,单电压较之全电压,电流 Iin 较小、Ipk 较小的缘故。

结论是:磁尺寸 的大小不仅仅与功率 Pin 相关,还与电流(Iin 或 Ipk)相关。电流需要从功率 Pin 中单独提出来考察才行。这话有两层意思:一是仅靠 Pin(没有电流)尚不能完全决定磁,二是只要单独考察了电流就无需再考察占空比。

单独考察电流,在 Iin 或 Ipk 之间,我们选择用 Ipk,因为如 213 楼所述,它与工况有关。这样一来,与工况有关的影响均可通过 Ipk 一并考虑在内。PFC 模式、TM(CCM)模式的影响完全可以用与之对应的 Ipk 来表达,且模式之间的过度也是连续的,从此无需再为某种模式单独建立计算式。

于是,在 λNC 表达式中,我们用 √Pin*√Ipk 代替 λAP 表达式中的 C*Pin,完美达成上述意图。

需要指出的是,C 函数中 Krp 参数表达的含义(连续深度对磁尺寸的影响)暂时没有计入。必要时可以再增加一个最低输入电压 Vin_min参数,与计算表格中用 Voll 表达的转折电压 VTM,再按下式折算一下即可:

λTM = λNC *√VTM /√ Vin_min

这里折算系数权重为 0.5,是考虑到 CCM 模式的本意就是减少用磁量,权重一定比 1 小,但这事也需要进一步验证一下。

后期追补:进一步计算显示,上述过渡模式折算系数权重0.5偏大(相当于没折算),因此可考虑为 0.25,也就是:

λTM = λNC *(VTM / Vin_min)0.25

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | F

特征开关频率 F 对 磁尺寸 无疑是有影响的。较高的频率允许使用较小的磁芯,这符合工程实际,但是影响的权重值得商量,究竟有多大影响?

AP 法中把频率影响的权重确定为 -1,意思是成倍提高频率可成倍减少用磁量,成反比。

但经过有限样本的分析,频率的影响应该没这么显著,因此 λNC 表达式中, F 的权重为 -0.5。

这个事也等待有更多的样本验证。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | K

系数 K 是一个磁芯材质系数,因为样本都是 PC40 材质的,为了使 λNC 归1化(按%),K = 6.67。 显然,对于其他磁芯材质,K 应为其他取值。

这句话的意思是,采用更好的磁芯材质,可以减少变压器体积。其原理是,较好的材质磁热较低,允许采用较高的工作频率,这对应较小的电感、较少的匝数及铜损,即铜热较低。

磁芯材质的优劣与变压器发热和体积直接相关,是不争的事实,不知道 AP 法里为什么与磁芯材质却没有关系?

这个事也需要验证。获得其他材质的 K 取值。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | Ipk

Ipk 参数无疑是反激变压器最重要的设计参数,对变压器乃至拓扑的影响都是决定性的,因此,对磁芯大小的影响亦应是决定性的(不可能没有关系)。

事实上,全电压与单电压的不同应用,PFC 与非 PFC 控制相比,CCM 模式与 CRM 模式相比,磁芯的差距是明显的,而这种用磁量的差距其实就是源自于其 Ipk 的差距。这也是业界共识。

λNC表达式引入了 Ipk 变量,立即使对 AP 法的上述(198楼)主要疑虑得到澄清,适应了输入电压不同、控制模式(PFC 与否、CCM 或 CRM)不同的各种情形。

一句话,磁芯大小一定与 Ipk 有关,而不仅仅是 Pin(或者其中的 Iin) 就能决定的,相关样本的分析也证明了如此。

问题是,磁与 Ipk 相关程度是怎样的?目前 Pin 与 Ipk 的权重相等(0.5),是否合适?

之前有计算显示,Ipk 权重还可能偏小。另一个选择是:用 Vin*Ipk 替换 λAP中的 Pin,这样 Ipk 的权重提高到1。是否更合适些?

这个问题的求证方法可以归结为:

1、相同情况下,全电压与单电压(假定电压相差一倍)相比,Ipk 增加多少?需要增加多少磁?或者磁芯不变,二者出力有多大差距?

2、相同情况下,PFC 模式与普通模式(假定输入电压相等)相比,Ipk 增加多少?需要增加多少磁?或者磁芯不变,二者出力有多大差距?

3、相同情况下,CRM 模式与 CCM 模式(特定转折电压)相比,Ipk 增加多少?需要增加多少磁?或者磁芯不变,二者出力有多大差距?

以上都是最常见的应用,相信很多工程师脱口就能报出一些数据。比如:PC40 材质的 PQ2625 磁芯,单电压 PFC 能做 80W,全电压 PFC 能做多少W?,单电压普通反激能做多少W?全电压普通反激能做多少W?

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 反应磁能力,都是NI。只不过反击有气息。换算起来难度不小。才有了AP 和KG法

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | Hw

窗口深度 Hw,它的含义是边柱到中柱的距离,当中柱高 Bw 确定后,它就是一个与磁路长 Le 唯一对应的(呈正比例的)变量。

从 AP 中拿掉 Hw,得到的是中柱体积 AeBw,它的量纲是体积,它的概念与磁的体积 Vt 和重量 Wt、密度才能相对应。才是所谓 块头、大小、用磁量 的真正量度。

姑且不论 AP 算法在其他应用中把窗口面积 Aw 放到与磁芯截面 Ae 同等重要的位置是何意图,但对于反激变压器这样有显著磁偏的应用上应该不妥。理由是:

1、从电气原理上看,反激变压器是有气隙的,在有气隙的磁路结构中,磁路的磁阻远低于气隙的磁阻,通过调整磁路长度所能达到的任何效应都能通过调整气隙来达到,磁路长度 Le 的影响(即 Hw 的影响)不再重要。

2、从 AP 原理上看,就算窗口面积与变压器(铜损)发热有太多的纠葛而不能(无法)忽视,但拿掉 Hw 以后剩余的因子里,中柱高 Bw 仍然存在,它仍然与窗口面积成正比,并没有削弱(仍然保留了)窗口面积的影响。

3、从工程实践上看,如果不拿掉 Hw,意味着它与 Ae 有相同的权重,成倍增加 Hw 与成倍增加 Ae 的效果一样,都能成倍增加出力。这立即会导出越是单薄的磁路结构越是有效的磁路结构的荒唐结论。而工程上常见的各种型号的磁芯,都是长期工程实践积累下来的最适当、最具合理性的规格,其磁路单薄程度(Ae 与 Le 的比例),都维持在一个适当的范围,不是越单薄越好,至少反激变压器是这样。甚至,出于对减少漏感的考虑,反激变压器磁路短一点、窗口扁平一点更为有利。

4、从样本分析上看,尚无资料显示,磁路长度 Le (或 Hw)会影响反激变压器出力。

于是,在 λNC 表达式中,窗口深度 Hw 权重为 0,果断拿掉。从此与 AP 再无瓜葛。

这一结果可以从以下方法中进一步得到求证:

1、在一般情况下,规格不同的磁芯,当 Ae 倍增时,Aw 倍增,Hw 有对应 √2 倍的改变量。但 PQ 型磁芯是个例外,它的 Ae 不变,Hw不变,仅仅 Bw 在变,比如 Q2620 与 PQ2625,如果变压器出力与 Bw 成正比,则可说明 Hw 有没有对应的改变无关紧要。

2、更进一步,EE 类磁芯 Ae 是矩形截面,可以叠加(某些型号甚至能找到两个磁芯叠加对应的骨架)。两个磁芯叠加后,仅仅 Ae 倍增,Aw 不变(即 Hw、Bw 都不变),如果变压器出力倍增,再与 Ae 倍增的单个磁芯(这时 Aw 有显著变化)的出力对比,更能说明 Hw 的影响可以排除。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | Ku、J

(分析之前,须弄清AP法中 Ku、J 这两个参数的确切定义,谁解释一下?)

这两个参数都是与窗口面积而不是磁芯面积对应的、与绕组而不是磁芯对应的、与电热而不是磁热对应的参数,想表达绕组结构对变压器发热有重要贡献,这是对的,符合工程实际,也是AP法的精髓。

但是,在反激变压器设计实践中,这两个参数的影响却是很小的,几乎可以忽略不计,这是什么原因?

1、设计目标限制了 Ku、J 在大范围变化的可能

设计目标是 λNC=1,意思是,运行工况就是设计工况,在这个工况下的绕组参数才是对的,其他拟定的极端绕组结构,一定不能满足 λNC=1;满足 λNC=1的绕组结构中的 Ku、J 参数是大致一致的。主要意思是,你不能拿磁芯严重偏小或严重偏大的情况来说事。还有一个意思是:轻载时,J 减小的热效应,F 飙高的气隙或集肤热效应,不是设计工况,轻载反应再反常也不会比满载更热的意思。

2、绕组的约束条件限制了Ku、J 在大范围变化的可能

绕组约束条件有三,1)窗口尽量绕满、2)原边副边窗口大致相等、3)原边副边用铜大致相等。这样一约束,Ku、J 就基本上被捆死。在原帖多次提到,载流密度不是反激变压器设计控制指标,只要你尽可能满足了其他设计约束条件和优化算法,最后得到的载流密度就是最合理的,说的就是这个意思。

3、应用场合限制了 Ku、J 在大范围变化的可能

反激多是小功率的,多是AC/DC的,多是有安规约束(三层绝缘)的,多是有EMC结构的,多是有三明治结构的,材料、工艺也基本相同,这些共同点,对绕组结构的影响都是一样的,趋同的,最终导致 Ku、J 的趋同性。

4、由于磁芯规格不同或者工艺不同, Ku*J 参数会在小范围变化,估计50%的变化甚至更多也是可能的。但对于反激变压器,50%的 Ku*J 参数变化一定不会导致50%的出力变化,估计实际差距不会超过10%。也就是说,某规格变压器计算下来可能做到100W,通过对Ku、J 参数的把控,精明者可能做到110W,粗心者可能只能做到90W,不出其右。

因此,λNC 算法直接拿掉了 Ku、J 因子,但上述10%的估计误差希望得到进一步验证。

验证思路:

1、用一个经过验证的案例,将其安规所需三层绝缘线改用等外径漆包线绕制,此时 Ku、J 皆会有显著的改变,在同等条件下考察其出力增加程度。

2、考察多股线与单股漆包线绕制对变压器发热的影响(尽管 Ku、J 参数并不能表达集肤效应)。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 谁说影响很小。不管AP还是KG法,最终目的地,是你绕的下。J是电流密度 5-8A是弹性指标,你随便确定一个好了。取5线包大,取8线包小。

KU则是线包再次打折的产物,本身铜线是园的,折算成方形打7折左右;加之线包不是绕在磁芯上,而是借助于骨架,骨架相当于给线包再打8折,加上工程余量再打9折。0.7*0.8*0.9=KU KU一般取0.4-0.6.

|

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 谁说载流密度是弹性指标?弹到2A行不行?能绕的下?弹到10A肯定能绕下(谁说绕的下即可?),但窗口系数也许只有0.2,不满足约束条件1,原边2A副边10A也许刚好,但又不满足约束条件2、3。谁也不会那样去设计变压器。

考虑诸多限制,载流密度实际的变化范围非常有限。没多大弹性。对于一个设计完成的变压器,减少10%的载流密度都是困难的,增加很容易,但又不充分满足约束条件1,不是好的设计。

Ku系数的情形更是如此,更没什么弹性。

|

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 你说弹性,我就让你弹弹,看有没有弹性。实际应用中,你能把5A降到4A(20%)就很不错了,即使降到4A,变压器出力也不会增加20%。

你似乎把 J 的含义搞反了(或者原式搞反了?),载流密度越大出力越大?

|

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 5V2A用EE13很正常,秒算结果如下,磁功率系数 λ 才0.86,尚有富余,再增加15%出力(5V2.3A)似乎正好。想出力2.5A也是可以的,得增加频率到70KHz左右(略)。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 对于适配器来说5V/2A用EE13温度肯定过不了,也就是说不行。至少用EE13/16加宽的 |

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 这就是问题了,之前的样本还没有这样小功率的,估计是当前计算方法中 Ipk 权重偏低的缘故(详见213楼),抑或是适配器的散热条件的限制,希望得到进一步验证。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 检查了一下,原来228楼磁芯EE13/13/10就是加厚的。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 之前是按加厚磁芯算的,单厚EE13做全电压5V2A还真有点挑战,但并非完全不可能,提一个方案供参考验证:

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | λAP = C*Pin/(Ae*Bw*Hw*Bm*Ku*J*F)

|

|

|

|

|  |  | | | | | 到 248 楼为止,关于专题二:磁功率系数 λ 的求证的讨论可以阶段性小结一下:

借助 AP 法的 λ 表达式

λAP= C*Pin/(Ae*Bw*Hw*Bm*Ku*J*F)

逐个因子对比讨论,全面分析了原贴磁功率系数 λ 表达式

λNC= K*√Pin*√Ipk/(Ae*Bw*Bm*√F)

在实际工程应用中的可能表现。让它显得比 AP 法更加具有的合理性,这就克服了之前缺乏推理的缺陷,算是有了一个交代。

但是,分析得是否有理?计算是否靠谱?提出的验证谁来做一做?希望大家跟进,继续讨论。

特别需要的是你的案例的佐证。

|

|

|

|  | | | | 我第一次看这个贴,看得晕乎乎的,待有时间再仔细阅读。这么高深的贴,我恐怕也是望尘莫及呀……  只能听讲学习啦……

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 容我一问, 把D设成0.5 去掉PFC这系数,结果不都一样嘛?

再说IPK大一点小一点很重要吗?还是我忽略了什么问题

|

|

|

|  | | | | 专题三:一般问题讨论

发帖过程中,出现了一些一般性问题,可以在这里讨论

移植过来的:

问:把Dmax设成0.5去设计反激变压器结果一样吗?

答:结果可能很不一样,可以用原帖1楼计算表格做一些验证,不一样的地方在器件电压应力,弄不好你得去找1000V耐压的MOS来适应这个占空比。

问:去掉PFC这系数,结果一样吗?

答:去掉PFC系数,就是普通反激的计算公式,跟其他设计方法的结果应该完全一样。但不能用来设计高PF反激,差距巨大,小心炸鸡

问:Ipk大一点小一点很重要吗?

答:非常重要,要想设计好一个变压器、准确确定其绕组峰值电流的大小是最重要的事情之一,是设计的基本依据。

问:假设公司仓库里就一种磁芯,你必须用这个磁芯来设计。该怎么办?

答:建议老板备货,在仓库里事先准备好与产品对应的常用规格的磁芯,并确保货源和品质。磁芯又不是什么稀缺物资。

|

|

|

|  |  | | | | | 就第四条而言,我建议老板换工程师。居然和老板扭着干!

难道你比老板高瞻远瞩,深谋远虑!!?

如果是赶紧走人!

如果不是,老板要你怎么弄就怎么弄,少JJYY

|

|

|

|

| | |  |  | | | | | | |

用反激拓扑实现的临界模式PFC,功率因数只有0.68?(负载电阻1.1K,电容100uF)

|

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 差模滤波,CL构架,你没做过?滤波后出来的波形就如同你刚才连续模式一样,功率因数接近1.

|

|

|

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 要临界,最好谷底,断续的话不知道导通时刻。你这个只能叫定频PWM模式,也是APFC的一种。

|

|

|

|  |  | | | | | 问:连续模式跟直接接电阻效果差不多,功率因数无限接近1这个没问题。临界模式的电流是脉冲式的不存在无功功率吗,功率因数还能那么高吗?

答:脉冲幅度与无功不是对应关系,只要是标准PFC算法,无论连续模式抑或临界模式,甚至断续模式,功率因数都可以无限接近1。

|

|

|

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 58楼有说:最低母线平均电压Voa,也就是前级PFC的设计输出电压。

之所以没在表格里计算ΔV,是因为这个ΔV是前级产生的,不同的前级不同的算法,放在反激计算里甚为不妥。

如果你实在需要这个计算表格,原帖132楼有一个截图。

|

|

|

|  |  | | | | | 1. PFC输出电容Co的低频电流是个2倍工频的正弦波,峰值=PFC输出电流Io,

峰峰值ΔVc = 2*Io*Zc = 2*Io/[2π*(2*F)*Co] =Io/(2πF*Co)

|

|

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 这就还未达目的,我感觉,充电器负载会推导出匪夷所思的结论,建议还是只讨论LED负载情形为妥,谢谢

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 94楼的结果,其实是假设PF=1,Pin=Po 的,瞬时输入功率 P(t)= 2*Vac*Iac*sin(ωt)^2

= Po-Vo*Io*cos(2*ωt)

P(t)的平均一定是Po,又假设Vo恒定的话(其实有纹波),后一项因子Io*cos(2*ωt)就是电容电流。

这结果只是个大概的近似,精准的计算可麻烦了,见过有别的推导的。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 1、你的假定PF=1,Pin=Po 是对的,理想状态嘛,但建议反激可以考虑10%的损耗。

2、貌似有人希望看到推导过程,而不满足于结论

3、Vo恒定的假设也正合题意,LED负载就是这样子

4、P(t)的平均一定是Po,这也没有疑问,但其中的V(t)恒定,I(t)就不是恒定,它有个有效值问题(用平均值代替?)

5、最后应该导出 Io 有效值与其纹波ΔV的表达式、感觉与输出电压和电容量有关系

6、还有一个纹波系数的表达式

期待greendot大师精彩演绎

|

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 搞错(我的大意了),不是ΔV,而是ΔI,不是已经假定ΔV=0了吗? |

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 问题是,当Co无穷大时,ΔV=0, Vo恒定,Po恒定,Io就恒定,哪来ΔIo?

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 这是以前实测的LED灯珠伏安特性

在满载时,曲线陡峭,每1%的电压变化引起对应电流变化的比例系数q大约是10

也就是说,当电流纹波为30%时,电压纹波约为3%,与电流纹波相比可以忽略不计,因此可以假定 ΔV=0

当然,也可以按这个关系确定各自的纹波比例,推导出更精确的表达式。

但无论如何,都应该有个电流对电压做功的问题,也就是与电压(或功率)一定有关系。

Co无穷大时,当然纹波为0,现在关心的是Co不够大时输出纹波电流的表现。具体讲就是,我需要多大的电容才能把电流纹波(频闪)降到20%以内去?

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 假设灯珠串等效成一个电压(压降)Vd和一个串联动态内阻Rd。

PFC输出电流Io,电压Vo,则有ILED=Io

Io = (Vo-Vd)/Rd (正确点说,其实这里Rd应为静态内阻Rs)

峰峰ΔIo=(峰峰ΔVo)/Rd = Io/(2*π*fL*Co*Rd)

峰峰ΔIo/Io = 1/(2*π*fL*Co*Rd)

这样就可以算出大概需要的 Co。

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 一直没看懂你的表达式里为什么没有电压Vo这个因子,直觉认为应该颇有关系,相同的电容不同的电压纹波电流幅度和比例应该差距很大,因为电容储能与电压的平方呈正比。难道我理解有误?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Vo不出现,我也没办法。有无Saber的PFC仿真案例在手?改变一下Vo看看。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |

用Boost拓扑实现的临界模式PFC,测得的功率因数为0.868。(负载电阻1.1K,电容100uF)

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |

Boost拓扑实现连续模式PFC,测得的功率因数为0.999。(负载电阻704欧姆,电容100uF)。

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 因此,不是拓扑或者PFC算法有什么问题,是你的实验方法出了问题。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 连续模式跟直接接电阻效果差不多,功率因数无限接近1这个没问题。临界模式的电流是脉冲式的不存在无功功率吗,功率因数还能那么高吗?

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建议此类问题在专题三(55楼)跟贴讨论。不然楼层会乱。

|

|

|

| |  |  | | | | | | 这样来描述这个问题

1、这个问题的由来是计算 PFC 变换的输出纹波,其纹波的表现一定与负载性质有关,其中最具工程意义的是前述两种负载情况,前者无疑是PFC与后级级联时所关注的母线电压纹波问题,这是恒功率负载;后者即为备受关注的单极PFC输出电流纹波(幅度ΔV和纹波系数Y),这里特指LED负载或充电器负载,其典型特征是输出电压的纹波成分可以忽略不计,这等效于容性负载的情形(尽管仍然是按有功出力平衡能量)。

2、PFC变换是按有功出力平衡能量的,因此,输入侧由PFC控制完全表达,负载侧应该根据其负载性质得到不同的纹波表达,但能量是平衡的,最后归结为电流对电压做功的问题,因此显然存在输出电压电流的有效值、平均值、峰值的不同表达的问题。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 我感觉,你开个单级pfc集中讨论可好?这样让我定定神,不知道你要讲什么主题

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 这个专题四其实就是单极PFC专题(其中的输出纹波问题),不是我要讲,是请大家讨论,也请你参与

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 比如,纹波系数Y至少有两种定义,1、按信号纹波幅度与信号平均值(有效值?)的比例,2、按信号中交流分量的有效值与信号(直流成分?)有效值(平均值?)的比例。

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 老师好:应该把计算公式也放到顶部,供刚看到这个帖子的朋友下载。

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 刚测的,这是一个LED高PF恒流电源实例,输出17W(74V230mA)、输出滤波电容100uF,输出 电压(黄)电流(红)波形:

输出电流纹波 ΔI 为 376 - 88 = 288mA

显然,这个是有频闪的。当前的问题是,如何根据这些参数,计算求得输出电流的纹波幅度?

按122楼公式:

ΔV = Io/2/pi/f/c

=7V

但电流还是没算出来

|

|

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 首先要知道LED的V-I特性啊。

参看147楼,公式也只是个大概。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 之前提出过,可以假设输出电压纹波为0,这样就与AV特性无关了,纹波全部表现为电流纹波,在LED电源中,这与实际是很接近的。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 这个图画的是临界电流你上面给出的是连续电流波形

因为最小值不为0

-

无标题.jpg

(29.95 KB, 下载次数: 847)

BOOST纹波

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 上图改下,把0A改成I1 ,最高是I2 电流

分别对应你上面给出的88mA , 376mA

平均电流是

Iavg = (I2 + I1) * D / 2

电流上升的斜率是 K = (I2 - I1) / Ton ,

那么多久电流上升到Iavg 可以通过以下方程得到

Iavg = K * t + 88mA

可以求出t

另外

Tv_rise 是电压上升时间

Ton - t = Tv_rise

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 上面的图作错了用我以前的作图计算这里Io 是输入的平均电流

|

|

|

|  |  | | | | | 纹波电压可以用这个公式

Vr = ic(t) * t / C

|

|

|

|

|

|  | | | | 专题五:反激变压器设计优化机制

这个专题可能有点大了,范围涉及原帖中主要设计思想。

1、绕组结构最优化设计

2、磁设计优化

3、漏感最小化设计

4、热设计优化

5、效率最优化设计

|

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 从数学分析的角度看,一个复杂函数,任何变量、自变量都是可以转换的相互关系,可以不用区分直接原因间接原因。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 1. 漏感 = F(绕组的物理结构),里面没有气隙的事。

2. 以DCM为例,磁芯和工作磁密选定后,气隙也就被定了,漏感全看绕组的结构了。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 按你2的说法,

是因为气隙定了,才有漏感 = F(绕组的物理结构)

而气隙又与磁芯,工作磁密,DCM有关,因此:

漏感 = F(绕组的物理结构,磁芯,工作磁密,DCM)

而实际上,漏感不仅与绕组的物理结构有关,还可能与绕组的电气特性有关,比如频率、Ipk、感量等等

那就更复杂了:

漏感 = F(绕组的物理结构,绕组的电气特性,磁芯,工作磁密,DCM)

这些表述并不是想得到一个精确的漏感的函数表达式,只是说漏感有比较复杂的成因(气隙是其中之一),关系复杂而已。

说漏感是被气隙放大的,本意也是避免精确描述气隙和漏感的函数关系,只说趋势、因果关系。

说漏感是被气隙放大的,并不排除漏感是其他因数的函数,与漏感是被匝数放大的说法并不矛盾,没有排他性。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 不是气隙定了,才有漏感=F(结构),而是不管气隙大小,都不关乎绕组的设计和绕制,漏感的缘由。

|

|

|

| |  |  | | | | | | 312楼的结论是气隙与漏感有关,建议已经结论了的事情就不要再回头讨论了。

不过这个地方需要停顿一下,理一下思路。

反激变压器设计优化机制,是一个较大的话题,从漏感是被气隙放大的切入讨论,只是即兴,显得很唐突,不易理解,有失偏颇。

反激变压器设计优化机制,要解决的是反激变压器最优化设计问题,涉及很多方面,多数设计方法并没把这个事情说透彻。

我们现在就来试图把它说透彻:

用原贴的话说:

1、首先要计算得出来(相信所有设计方法都算得出来一个绕组参数,虽然可能差距很大)。

2、计算得出来的还不行,还要能绕得出来(不是所有算的出来的绕组参数都能绕得出来,有时候要傻眼)。

3、能绕出来还不行,还要优化(还可能有更好的、也绕得出来的绕组结构。能不能用是一回事,好不好用是另外一回事)。

4、找到更好的还不行,还要证明这是最好的,其他都不如这个好(如何找?如何证明?)。

什么叫好?这本身就是个问题。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 什么叫好,先讨论这个问题

你认为很好的东西,别人不一定认为也很好,这是很主观的东西。

原贴【503楼】一个设计思想:

反激变压器是能量转换元件,因此,最大程度满足最高效率的能量转换才是它的根本任务。除非不得已,不必牺牲其与能量转换效率有关的特性去迎合其它需求。

更清晰一点的表述(哪一楼?):

一个好的反激变压器的设计,就是在满足各种应用约束条件后,整机效率最高的变压器。

这里面有三个重要含义:

1、约束条件必须满足,但应该是必须由反激变压器承担的约束条件。

2、效率最优化是反激变压器的设计优化目标,而不是任何其他指标。好不好咱看效率。

3、效率最优化,是指整机效率最优化,不仅仅是变压器本身。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 约束条件

哪些约束条件是必须由反激变压器承担的?

1、安规约束,这导致你必须使用三层绝缘线(不建议挡墙),除非没有安规要求(机内辅助电源)。

2、EMC约束,这导致三明治和隔离屏蔽,非得由反激变压器来做,除非你不考虑EMC。

3、结构约束,超薄、平面变压器、变压器矩阵等涉及,当变压器尺寸成为整机控制尺寸的时候。

4、成本约束,一般只在磁芯大小(最多相差一两号)、材质(PC40 or no)上纠结一下。由于变压器的重要性,其他任何因素不应成为成本约束的理由。

5、工艺约束,尽量在常规生产工艺内解决问题,特殊工艺要论证批量可行性。

非约束条件举例

A、设计周期,我没有那么多时间去优化,能用就行(高手除外,人家一次性设计到位)。

B、计算方法,N种计算方法可能有N个结果,谁是最优的(市场感兴趣的不是你的设计方法,而是产品性能)?

C、库存,没有某种规格的磁芯、只有某种线径的线材(常用材料都没有,就别设计变压器)。

D、兼容性,怕饱和,想兼容劣质磁芯,把Bs定得很低(你既然花了PC40的钱,你就应该坚持PC40的品质)。

E、兼容性,我50W和20W(或者全电压和单电压)的电源想用同一个变压器(有钱才可以任性)。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 好不好咱看效率

有高人【PQ2020挑战65W】,好不好?当然很好!表面来看他挑战的是变压器体积,实际上他挑战的是变压器的发热,也就是挑战效率。

有高人有高招,在变压器上动点手脚,EMC可以做得很NB,无Y也行,好不好?当然很好!但也一定是以不牺牲效率为前提。

无论你想做什么,先做效率。效率做起来了,再说其余。

效率做起来了,也许EMC就好了,也许尖峰就低了,也许交叉调整率就对了,也许MOS和肖特基就不发热了,也许可靠性就提高了,也许就稳定了,也许更省钱了,也许你原本纠结的事情就不纠结了。至少,不会因为效率的提高而恶化这些事情。

因此我们说:好不好,咱(只)看(整机)效率就行。

有人反对说,与其一味追求效率,不如全盘考虑热设计,可是他忘了,全盘考虑热设计,就是一味追求效率。

还有一些模块电源被作为典范,比如VICOR,那才叫好!可是别忘了,那一定是对效率的极致追求才做到的。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 因为,好与不好,我们只看(整机)效率。

因此,反激变压器设计优化机制,就可以归结为反激变压器设计参数对反激的效率的影响机制。

在反激中,哪些与变压器有关的设计参数在影响反激的效率?

1、漏感

2、器件电压应力

3、变压器本身的损耗

4、与变压器有关的整机效率优化机制

|

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 讨论的前提,那些参数是定量那些是可变量?(默认定量是功率,输出入电压,还有什么?)

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 既然关心的是整机效率,而不是某些局部效应,我建议不设前提条件,任何因素都可纳入讨论,只要是与变压器有关的。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 这样就无边无际了。单就优化变压器效率已经不简单了,原帖里李版有否分享这方面的经验?

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 之所以把好与不好只归结为效率,就是为了避免不着边际,效率就是边际。虽然反激变压器还有另外很多可以优化的重要品质,但这里只谈效率(比如EMC的优化,我们可进入另外的专题讨论)。

你在144楼说原贴的算法另类、有点怪怪的,还有人说不习惯、反常规、逆天、强制性(甚至还有说反人类、会让蛮多人没饭吃)。其实都是因为原贴的算法(在你不知情的情况下)是始终围绕着效率在转的缘故。不是说仅仅算出一个变压器就OK,更重要的是让它最优化。

比如,计算表格一开始,不去算频率、不去算占空比,不去算原边电感量,奇怪!

比如,计算表格计算的依据,居然首先是从原边线径开始的,奇怪!

比如,计算表格一再强调,你要亲自测试磁芯的Bs值,而不是去估计一个ΔB值,奇怪!

比如,107楼那个变压器,就是按原贴计算表格计算出来的,尽管还没进一步优化,整机效率已经超过93%。

原贴的算法特征,其一是“统一场”(啥模式通吃),其二是磁功率系数(直接选定磁芯),但这都不是最重要的,它最重要的特征就是优化效率。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 没理解错的话,原帖是优化漏感?磁芯的选定是根据什么?好像没交待。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 磁芯的选定有两个明确的参数,一是磁饱和强度Bs,二是磁功率系数λ,还有两个隐含参数,一是气隙,二是磁热(与铜热的匹配)。这都是与效率密切相关的。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 可我不见你有用这些参数/因数来选磁芯(也许你在别处计较过吧),似是憑经验/直觉。

到底原帖里,对变压器优化了什么?漏感?

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 所有与效率有关的因素都在优化之列,可以有经验,主要是计算,最后以实测为准。

|

|

|

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 1、漏感

1.1、关于漏感的定义,貌似还有不同说法,为简单理解,我把漏感描述为互感之差,也没见人附议。其实理论上的事情咱可以暂不追究,我们做工程的,只需按我们测试漏感的那个模型去理解漏感的含义就行了。

1.2、漏感测试模型,不知道还有没有异议,测试值为漏感绝对值,与电感量的比例就是漏感的%。

【】漏感问题是反激的基本问题,应先于其他问题之前优先考虑。

【】漏感之于反激,那就是命,岂能不顾。

漏感之于反激,(与其他任何拓扑显著不同)有特别重要的意义。有两个现象:

1.3、漏感的%貌似与DS尖峰的%直接相对应,或许可以按每1%漏感导致10%尖峰大致考虑(钳位程度)。

1.4、漏感的%貌似与效率损失的%直接相对应,或许可以按每1%漏感导致2%的效率损失大致估计。

反激变压器的漏感直接决定反激的效率,原边漏感的存在意味着对应%的能量传输不到副边去,副边漏感的能量成分(目前)也没有手段体现为输出功率。无论原边副边对漏感能量做了(或者没做)何种处理,情况都是如此。况且,不适当的处理还可能会带来额外的效率损失。

1.5、漏感能量的处理

1.5.1、原边漏感能量的处理,一般用钳位,有个参数最佳化问题,否则可能损失效率。

1.5.2、副边漏感能量的处理,一般用吸收,有个参数最佳化问题,否则可能损失效率。

显然,漏感能量的处理并不能改善由漏感直接带来的反激的效率损失,因此我们优先要考虑的(不是如何去处理,而)是如何去减少漏感,这就是反激变压器优化设计的首要问题。

对于反激变换器,无论你想做什么,先做效率。效率做起来了,再说其余。

对于反激变压器,无论你想做什么,先做漏感。漏感做下去了,再说其余。

1.6、反激变压器漏感最优化设计

1.6.1、绕组结构的漏感最优化设计

1.6.1.1、理想绕组结构(漏感=0)

1.6.1.2、轴向结构对称性对漏感的影响(整层约束)

1.6.1.3、径向结构对漏感的影响(三明治约束)

1.6.1.4、其它绕组结构对漏感的影响(安规结构、EMC结构、窗口分布)

1.6.2、磁结构的漏感最优化设计

1.6.2.1、气隙对漏感的影响(漏感是被气隙放大的----接上312楼)

1.6.2.2、磁饱和强度 Bs 对漏感的影响

1.6.2.3、磁路(窗口)对漏感的影响

1.6.3、几个对漏感敏感的参数的影响

1.6.3.1、Ipk 对漏感的影响

1.6.3.2、Np 对漏感的影响(漏感是被Np放大的----也可以说)

1.6.3.3、Vr 对漏感的影响

1.6.3.4、Dmax 对漏感的影响

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 2、器件电压应力

这主要指原边开关管和副边肖特基的电压应力,由匝比、反射电压决定,涉及器件最佳选型,这直接影响整机效率。

2.1、原边开关管电压应力对效率的影响

2.2、副边肖特基的电压应力对效率的影响

2.3、匝比(反射电压)优化机制

2.4、副边匝数有时候也是优化因子

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 3、变压器本身的损耗

就是磁损、铜损这些东西的效率最优化问题,在【专题二:磁功率系数 λ 的求证】有一些讨论,可能还不充分,接着讨论。

3.1、铜损机制

3.2、磁损机制

3.3、铜损与磁损的联动机制

3.4、磁芯材质对效率的影响

3.5、磁芯型号对效率的影响

3.6、变压器效率与整机效率的联动机制

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 4、与变压器有关的整机效率优化机制

这是个相当复杂的问题。。。

4.1、频率对整机效率的影响机制

4.2、最大占空比对整机效率的影响

4.3、输入电压范围对整机效率的影响

4.4、负载范围对整机效率的影响

4.5、定频和变频模式的影响

4.6、CCM模式的影响机制

|

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | USB Type C适配器,要求输出5V、9V、12V、20V或3.6~20V,如何确定变压器圈比?20V输出的较优化圈比的变压器,在5V输出时,很难把输出电压调试稳定。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 这个事与匝比没有直接关系。可以在负载调整率、环路补偿、谷底检测失灵,最高频率限制、VCC设计这几个方面找找原因。

|

|

|

|  | | | | 专题六:反激变压器EMC结构及其机制

于反激变压器中的EMC结构和机制,之前貌似没有说透,正好借此机会展开进一步讨论。

这些问题是:

1、磁结构的EMC问题

2、屏蔽结构

3、利用绕组代替屏蔽的方法和技巧

4、线序问题

5、无Y电容设计

|

|

|

|

|

|  |  | | | | | 最近在变压器设计的EMC上遇到麻烦测传导,变压器使用铜线做屏蔽和使用铜带做屏蔽差异非常大,

测传导,变压器同样情况下,修改VCC匝数,有变化,

|

|

|

| |  |  | | | | | | 使用铜线做屏蔽和使用铜带做屏蔽差异非常大,是铜带好呢还是铜线?

这部分内容原贴有讲,但没讲透:

隔离变压器用绕组充当 EMC 屏蔽铜箔时,基本方法是要保证与付边的两个出线端相邻的是原边的冷端。有条件进一步考虑电压梯度匹配当然就更完美了。

你的VCC绕组匝数变化带来的EMC差异,应该就是电压梯度匹配方面的问题。

不过这些事基本上与辐射关系更大,你是传导有问题,多看看负载方面的原因(负载与大地是啥关系)。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 是铜带的测试效果好很多。

VCC是次级辅助的绕着,按照来说影响应该不太大,现在影响有点大,原来有8个DB余量,现在变差压线。

辐射不影响变化,负载方面我是2线输入的电源,和大地无关,应该也不会有多大影响才对。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 学习学习,请教一个问题,有时候变压器会吱吱响,不定时的,是变压器本身的原因吧

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 1、饱和会响,应该归结为磁致发声(磁致伸缩)

2、不饱和会响,应该是磁结构(磁体之间、磁体与线包之间)相互机械(电磁力)作用发声(胶结后一般可避免,整体灌封后会更好一点)。这一般与进入音频的信号(可抓到波形)有关。

3、内部和端子可能打火,也会响(不易抓到波形)。

4、两个磁性原件之间的不当耦合也可能会响(把差模短路试试)。

5、变压器作为一个机械构件的共振频率与某个信号频率发声共振,也会响(垫一下也许就好了)。

6、其他地方在响,以为是变压器在响。

7、高PF电路一定会响,因为工频信号满满,只是响的程度你是否察觉、是否介意的问题

|

|

|

|  | | | | 专题七:多路输出相关问题

原贴对此讨论不多,主要内容摘录如下:

【318楼】多路输出Vr的设定原则是让每一路输出电压都反射尽可能接近的Vr值。

【487楼】多路输出绕组结构设计考虑

提出以下设计原则:

1、每路的匝数确定以反射相同的Vr为前提

2、每路都要单独整层约束

3、原边与副边(不管几路之总和)窗口占用和用铜量大致相等

尚有以下问题需要讨论:

1、与交叉调整率有关的问题。有没有磁集成的可能性?

2、各路绕组的最佳排列顺序

3、各路续流时间及峰值电流变化规律

|

|

|

|  |  | | | | | 最近论坛接连出现两个关于反激多路输出的讨论贴

多路输出反激电源工作在DCM时,次级侧每路的二极管导通时间是否相同?

反激电源多路输出零碎问题点讨论

出现若干论点,摘录如下:

要导通时间一样,除非

1. 完全没有漏感

2. 所有输出二极管压降=0

3. 各组输出电容和负载电阻RC常数相等

但是觉得还是有问题,描述如下:

1、假设单个输出的绕组用多股线实现,每股上的续流时间应该相等。

2、假设在每股上串联一个二极管,续流时间仍然应该相等,这时各股间有漏感,有二极管压降,可由此判断1、2条不是续流时间相等的必要条件。

3、单个绕组时,续流时间由能量平衡(VS平衡)确定,只要满足拓扑基本需求,就与C的大小没有关系。

4、多路输出时,输出电容C与续流时间怎么就突然有关系了?至少在上述由多股线分出的多路输出来看,没有这种突然转换的机制。

|

|

|

| |  |  | | | | | | 提出一种观念(未经严格推导):

临界模式多路输出的反激变换器,每一路的二极管续流时间,与其输出功率呈正比,总续流时间与总输出功率相适应。

意思是:

1、只要输出功率不同,续流时间就可能不同

2、如果某路空载,则其续流时间为0

3、DCM符合这一规律,CCM呢?在整体CCM情况下,可能某一个绕组是DCM的情形。

4、续流时间的不同是由输出功率的不同决定的,是设计参数的映射而不是需要优化的变量。

5、不必追究续流时间这个参数的合理性。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 如果说开关频率固定的多路输出,按照二极管续流时间不同的说法,是不是就是说有可能临界模式和断续模式是共存的?我现在纠结几个公式的在多路输出变压器计算中对错问题希望大师们指点一下

假设 Von 和 Ion 是第n路的输出电压和电流,Dn是第n路二极管续流的时间,Vd是二极管压降(假设每路二极管压降相同),Nsn是第n路线圈匝数, Np是初级匝数,Vin 是输入电压,D是开关导通比, Lp是初级电感。

公式1: Nsn=Np x (Von + Vd) x Dn / (Vin x D)

公式2: Dn = Nsn/Np x sqrt (2 x f x Ion x Lp / (Von +Vd))

如果这2个公式都是对的话,那么用 V/L斜率加导通时间计算副边电流峰值的算法是否可行?

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 你只考察极端情况就能看出问题,某路空载,它必然续流最短,必定是很短暂的三角波形,必然是深度断续模式,尽管此时总体可能是CCM模式。

副边峰值电流有很多个,算它有什么意义?都是用原边峰值电流来设计变压器。

主要问题在于,副边某路多少功率是人为定义的,而实际应用上你完全可以把其他各路空载,而只用某一路原本次要的回路来输出全部功率,变压器工况几乎没什么差异。

以上两种极端情况是允许发生的,是正常工况,(如果你真想整理出一个计算公式)你得考虑进去。但目前看不出你的公式里有与此(功率分配)有关的因子,由此可以判定,你目前的公式(甚至对整个事情的理解都)是错误的。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 原边峰值电流或电感是来决定选择变压器大小或选择磁芯的,这点我理解。那副边电流应该也要考虑进去,才能选择线径不是么?那如果考虑这种情况,小功率反激电源 (小于10瓦),我要强制他工作在DCM。如果输入电压电流已知,我该怎么算他副边二极管导通时间和匝数呢?看了些参考书好像反激变压器的匝比不能单单通过电压比来计算,是吗?

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 关于反激变压器的匝比,每种计算方法都给出了答案(都是正确的),它确实可以在较宽范围内变化,即:它不仅仅是变压比决定的。

另一方面,虽然匝比不是与变压比唯一对应的,但它除了影响变压比以外,还会影响电路中器件电压应力的分配,它有个最佳值问题(只能说它不需要那么精准)。

如果你计算副边峰值电流的唯一目的是确定副边线径,那么可以告诉你这是没有必要的,逻辑是这样的:

1、原边有匝数和线径了,就有个窗口占用面积

2、根据能量平衡原理,原边的功率完全靠副边传递

3、这样副边的窗口占用(用铜量)应该与原边大致相等才行

4、副边可计算出一个匝数,那么副边就对应有个线径,才能使两边的窗口占用大致相等。

5、由此得到的线径才能绕满窗口(各占二分之一弱)

6、副边N路,但每路都有个匝数和功率分配百分比,你可以按这个百分比来分配每路的(副边部分的)窗口占用率,这样可以得到每路的线径。

7、这就是最合理的,因为它符合能量平衡原理。

8、因此,你用其他方法计算出来的线径,可能不是最合理的。

9、以上方法的前提,是副边每路的功率之和等于原边的功率。如果有人想N路都单独输出原边的功率,那是比较奇葩的,但你仍然可以按上述原则各自分配N分之一功率来考虑(不会发生灾难性问题)。

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 能理解你想表达的意思。

那问题又回来了,功率的分配其实在计算之初由那路的平均电流和输出电压就可以决定了。我想搞清楚的问题是在多数输出的情况下是否需要确定那路二极管导通的时间和匝比的关系,或者说是否有必要搞清楚他们的关系。我觉得这对绕线和选择电子器件是有必要的。

比如之前提到的公式,如果说是单输出,且是用在DCM模式下的,

公式1: Ns=Np x (Vo + Vd) x D1 / (Vin x D) (伏秒平衡原理) D1是二极管导通比, 因为是DCM,D1+D<1。

可以看出二极管导通时间和匝数是正比的,如果我想让二极管导通时间短一些,是否可以通过减少匝数? 这样峰值电流就高了,以确保那路的输出功率不变,相应的也就要选择粗一点的线。这符合你说的保证副边的窗口占比。那这个伏秒平衡公式是否可用应用到多路输出,通过调整每路的匝数来调整各路的导通时间?

还有一个问题是峰值电流是否可用通过匝比来计算,比如说Ispk = Np/Ns x Ipk? 好像有些参考书是这么用的。多路输出是否可用也能这么计算?

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 1、线径选择的原则【268楼】,你说你理解了,那是唯一正确的原则(其他选择会偏离能量平衡原理)。

2、匝比(匝数)选择的原则【262楼】:每路的匝数确定以反射相同的Vr为前提,这也是唯一正确的选择(否则得不到你希望的Vout)

3、二极管电流选择,以输出电流而论,一般 ≥2Iout 即可,一般没有必要按峰值电流选择。

4、二极管压降VF的选择,是效率的选择、温度的选择、价格的选择,也是耐压的选择、电流余量的选择。

5、二极管耐压选择,取决于反压尖峰,涉及到VF的选择和匝比、吸收这些东西

还有什么需要选择?没有了吧?这里面找不到需要考虑峰值电流和续流时间的因素。

也就是说,峰值电流和续流时间不是设计或者元件参数选择的依据,这两个参数只是纯理论探讨,没有实际工程意义。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 第二条,参考268楼,是否矛盾?

第三条,我这样理解是否正确,如果峰值电流大于二极管的额定电流也没有问题?会不会影响二极管的使用寿命?

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 1 是说线径。2 是说匝数,顺序反了,应该是先定匝数,再定线径。268楼说的的匝比选择,自然是先定了匝比才能确定匝数,没有矛盾。可能的矛盾是,虽然匝比(与反射电压相关)并不需要那么精准,但多路输出的匝数(与个各自的Vout相关,受限于匝数取整的误差)应尽可能精准。

3、二极管参数有平均电流、峰值电流耐量之分,二极管应用场景里也有平均电流、峰值电流之分,总共四个参数去碰。一般概念上应该是各碰各的,但也可以用峰值电流去碰平均电流,MOS选型即可如此简单确定型号。按典型三角波50%占空比,可得到 IPK=4Iout。但二极管一般比MOS皮实得多,因此提出 IF ≥ 2Iout 的设计考虑。如果进一步加上散热和VF的考虑,工程上的实际取值往往会更大一些。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 那请问一下 怎么确定每一路的输出滤波电容的有效值,然后选型呢

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 就是电容的纹波电流,我的想法是可以把需要的输出电容的纹波电流计算出来,这个纹波电流就是有效值电流然后判定大致需要多少个电容并联不知道您一般都是怎么选择滤波电容的

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 电容的电流大致就是拓扑电流的交流成分,不区分纹波或者非纹波,或者都是纹波。

滤波电容根据电压(而不是电流)纹波指标选择,如果电压纹波不做要求,则根据拓扑变换能量转换需求选择。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 也就是纹波电压=AC有效值*ESR,一般反激都是好多个副边,那么就需要把这个AC有效值算出来,然后去看我需要多大的ESR的电容;那么计算AC有效值就需要在知道这一路输出电流(平均值的前提下),计算出付边有效值,Irms^2=Io^2+Iac^2,您看这么理解对吗而且反激原边计算是CCM模式那么副边也可能是断续的(因为有很多路),这样计算每一路的AC有效值就会有点麻烦

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 纹波电压=AC有效值*ESR?假设ESR=0,无论多小的电容量纹波都为0?基本概念模糊!

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 直接根据1/2(CU1^2-CU^2)=PT选择? (纹波=(U1--U2)/Uout)

|

|

|

| | |  |  | | | | | | |

上图仿真是没考虑漏感的情况,设各匝数都相同,输出负载分别为100、50、10欧姆,滤波电容都为10uF。

波形自上而下分别为PWM信号、变压器电感电流、次级二极管D1电流、D2电流、D3电流。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 下面的是输出相同RC积,既100欧配1uF,50欧配2uF,10欧配10uF。

|

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 最后这个图很有意思哈(以下均在有漏感的前提下讨论):

1、变压器电感电流什么含义?下降段电流什么来头?它呈直线是否意味着副边电流(功率过程)的某种叠加规律?

2、这是有漏感的,与无漏感的为啥差别这么大?是模型不同还是漏感大小(0与非0)不同的差距?

3、漏感大小有什么影响(典型1%、5%)?

4、这是什么RC匹配?RC匹配不同有什么影响?(建议输出纹波限制在比如5%以内)

5、输出电压(即匝数)不同还会有哪些表现和规律?

6、占空比不同是否需要考虑?

7、能不能仿出交叉调整率?上述各因素对交叉调整率有什么影响?(可按266楼两个极端情况考虑空载)

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 1、反激变压器等效是一个电感,流经变压器的电流也是流经电感(励磁电感)上的电流。这个电流的上升段是MOS管上的电流下降段是次边电流反射过来的电流。呈直线是指?一般进入断续模式电流为零时会变成直线。在多路输出中这个下降段电流是所以输出电流之和。

2、模型是同一个模型,一个是漏感设置为极小一个漏感按正常范围设置。

3、仿真中漏感设置为3%左右,无限小漏感时不存在交叉调整率的问题,当增加漏感后各路的输出电压不一样了。

4、RC积匹配后各路的动态响应会比较接近,比如小功率的那一路匹配大电容后动态响应就会很慢,大功率的一路匹配小电容后纹波会变大。理论上RC积都匹配后每一路的纹波都一样,实际上从仿真图中能看出每一路的电流宽度(Toff)是不一样,电流越宽的纹波越小。

5、从归一化角度考虑没什么区别。

6、占空比应当没有影响,反激等效一个电流源在能量传输过程中始终先向电压低的一路传输能量,最终使每一路的电压都“相等”无论负载什么情况。(假设不存在漏感)

7、交叉调整率好像只跟漏感有关,或者是受漏感影响最大。

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |

这个仿真是把其中的Vo1路负载电阻由100欧姆改为1000欧姆,图(a)是有3%漏感的波形,图(b)是没有漏感的波形输出电压重叠在一起。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 非常感谢boy59兄弟所做的工作,由于你的努力,感觉我们离真相越来越近了。

但目前的工作还不能完全得出明确的结论,看看能不能更加直接了当地为以下关键点再做一些工作:

关键点:

1、(副边各绕组之间)有漏感无漏感的波形差距太大,看上去不是线性过度而是有突变机制,能否找出突变点?或者干脆放弃无漏感的概念,直接用0.2%、1%、5%(最好、常规、最差)这3个可能的漏感值来考察各路波形间的关系?

2、(上述3种)不同的漏感对交叉调整率的影响。能否有一些量化值?

3、除了漏感以外,还有没有其它机制可以改善(影响)交叉调整率?比如滤波电容C值、(二极管)吸收、CCM/DCM模式、原/副边漏感值?

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 我们是否可以得出如下结论(临界模式下):

1、副边各绕组续流时间与输出功率呈正比,空载续流时间为零。最重载为临界模式。

2、副边各绕组电流过程(的功率加权)叠加后呈直线续流且互补。因此最重载绕组的峰值电流显著较小。

3、交叉调整差异由各绕组之间的漏感和负载功率决定。

4、交叉调整差异与各绕组之间的电流峰值大小及续流时间无直接关系。

5、交叉调整差异与各路输出的滤波电容C的取值以及纹波率无直接关系。

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 1、大概您笔误了,根据后面的描述是呈正比关系。

2、叠加(加权)呈直线这个不太明白,如果是单纯的电流相叠加波形是下降的三角形。

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1、嗯,确实说反了(已纠正)。

2、都输出电压相同才是单纯电流叠加,不同电压应该是与功率比例了。

重点是后面的几项能否得出结论?

没怎么看懂你的波形:

A、5%漏感(这个图怎么标注的不是5%漏感而是1欧姆负载?)时,满载和空载绕组输出电压可相差一倍(100%)?1%、0.2%漏感时分别降到几%?

B、这个差距还与什么因素有关系(还对那些因素敏感)?

C、怎么空载的纹波反而更大一些(正常情况因为空载CR乘积变大应该更小一些)?

D、Vo1路漏感0.2%, Vo2路漏感1%, Vo3路漏感5%是什么意思?怎么会有某一路漏感几%的概念?3路漏感都是0.2%、1%、5%才对,你模型中漏感是怎么设置的?应该是(每两个绕组之间的)互感系数(4个绕组就应该有6个互感系数)决定的才对。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 2、输出电压不同时可以根据匝比数换算同一电压后再电流叠加(同理电流也根据匝比换算),比如所有的输出电压经匝比换算到初级后都等于反射电压Vor,前面提到的归一化处理指的就是这个。

后面几项目前没有异议。

A、297楼的图片有更新把漏感标注在上面,之前的仿真是漏感相同负载不同(称横向比较)297楼是负载相同漏感不同(称纵向比较)。

B、这个差距可能还和开关频率、占空比有关,见下面的漏感分压示意图。

C、仿真时是保持RC积不变,因这里主要分析的是交叉调整率的问题不想因纹波问题造成干扰。

D、这里是假设三路漏感各不相同,互感系数和漏感%比可以互相转换,个人喜欢用后者。

漏感分压示意图

根据示意图,Vo1路漏感小感抗为0.1欧姆,负载1欧姆分压得9.1V。Vo2路漏感大感抗1欧姆,负载1欧姆分压得5V。(此图只作为原理阐述示意图用)

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 感觉漏感模型有问题(因此还不能由此得出结论),某路漏感几何?对两绕组变压器才成立,多绕组怎么等效换算都不对。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 假设输出三路采用三线并绕(或利兹线)漏感很低,这时应当是不存在交叉调整率问题的。再在每一路中各串入不同感量的小电感以模拟漏感,交叉调整率问题就出现了这也是仿真的模型。

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 改变电容容量或者品牌,可以改变电压。这个不会不知道吧

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 原边总是要钳位的,这个应该不算一个因素。

如果原边过度钳位,会牺牲效率,如果牺牲的效率不大而效果明显,还有点意义。有具体(多大的牺牲换来多大的改善)参数吗?

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 这种方式原边就是采用的过度钳位方式,既钳位电压略大于Vin+Vor。普通的钳位方式效率太低,在参考帖中选用的是有源钳位。 |

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 真要有效,还是用无源钳位的效率牺牲来对应改善程度为宜。如上所述,正常钳位反激效率93%,加深钳位使效率降低到91%,牺牲2个效率点,在副边两绕组漏感高达5%时,在满载与空载绕组之间的输出电压从原来的1倍(100%)差距可以改善到几%?1%漏感时呢?

根据303楼讨论,感觉你的漏感模型有问题(未能区分原/副边漏感和副边交叉漏感),因此你关于加深钳位会改善交叉调整率的仿真可能失准。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 将初级电压钳位在Vin+Vor意味着钳位电路与负载功耗几乎相等,如果采用无源钳位要达到好的效果那么效率不会高于50%,并且随着负载的变化、输入电压的变化钳位电路要不停变换,这个也只有有源钳位才能实现。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 钳位电路与负载功耗几乎相等,意思是钳位电路也是负载之一,也存在与其他负载的交叉调整问题,即原边/副边之间的漏感影响问题。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 反激变压器主电感(励磁电感)能量在向各负载传递过程中,钳位电路是直接传递的而其它输出(包括辅助绕组)都是通过变压器间接传递的因而会受漏感影响。变压器初级也存在漏感但这个漏感对所有输出的影响是无差别的,将漏感产生的高压钳位住就能消除对次级的影响。 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309楼的意思是,只要你在副边找一个绕组B,让它也占50%功率,它的输出就是钳位,只要漏感相当(AC的漏感=BC的漏感),与在原边绕组A使劲钳位对其他绕组C(交叉调整率)的影响是等效的(C的问题交由A处理和交由B处理没有区别)。

要认识清楚这个道理,一定要把互感机制弄明白,既然叫互感,那一定是两两相关的,你那个漏感模型只能用在两绕组,多于两个绕组,就是乱套的。

变压器初级也存在漏感但这个漏感对所有输出的影响是无差别的?你把你那个0.1%漏感变压器利兹线绕组的一半做一路输出试试?(与其他输出相比)差别是很大的。 |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 感觉还是很有道理的。多绕阻的漏感,应该是相当的复杂的。不能简单等效为各支路串接电感的方式。

举个例子:

N1为主绕阻,N2为主反馈绕阻,N3为其它支路绕阻。N2对N1的漏感为L2,而L2里面可能有部分、或者全部、或者更多的又与N3绕阻有耦合关系。认为L2是独立的漏感是不合适的。所以感觉多绕阻是没有合适的理论模型去等效相互间的耦合关系的。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 漏感应该一直是不参与副边的工作的吧,怎么影响过去的呢?漏感能量怎么传递过去呢? |

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 影响交叉调整率的是副边各绕组间的漏感,或者用耦合系数、互感系数来表述。 |

|

|

| |  |  | | | | | | 1. OK

2. 如果各个二极管压降一样的话(但实际不可能),是的,这相当于第1点。如果压降不一样,则未必。

3. 续流时间跟C,R都有关,能量平衡与续流时间无关。

4. 先理清楚第3点,其实还有其它理由(RC常数)。

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 理清第3点

临界模式反激,续流时间:Toff = LpIpk/Vr ---- (2) 【原贴155楼基础公式,基于能量平衡,满足VS平衡】

难道这个公式有问题?难道你说的与CR有关是指其中Vr的纹波大小是CR导致的?

|

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 在推理阶段,我们大可以假定纹波以及二极管压降占(与Vr而不是Vo相比)很小比例,不是主要因数。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 你要粗推理,好吧,不解 “与Vr而不是Vo相比”,这个不用展开了。

那你的第4点有何发挥?是假设有漏感/压降/不同的RC的,还是... ? 能给一个你的定论吗 ?

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 我只知道Toff与Vr有关,其他还无法推导出来。认为纹波和二极管压降与Vr相比不是一个数量级。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | Toff 本来就与Vo有关,(Vo+Vd)*Toff = Ls*Ispk (s=次级),假设:Vo不变,Vd=0,Iskp=n*Ippk,Ls=Lp/n^2,Lk=0,又可写成Toff*n*Vo=Lp*Ippk 。

Vr 是 Vo+ Vd+纹波的n 倍,比例是保持不变的,0.6/10 和 6/100 不是一样嘛。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 续流时间与Vr有关、与Vo有关、与Vo的纹波有关、与C有关,至少不仅仅与C有关。Vr两端也有一个C,也有关。但是,主要(成分)还是与Vr有关。 |

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 264楼,一种观念,没有推理,因此还不敢结论。你能否推导一下?

|

|

|

| | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | 这是假设有漏感,还是没漏感 ?

其实相关的问题早有不少文献论及,我们不过在这里磨磨嘴皮而已。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 其实我的基本意思是这个事本身不重要,不影响啥,不用去纠结。

|

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 如果涉及到交叉调整率,到是有必要认真讨论一番。这也是【262楼】这个议题提出需要讨论的首要问题。

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 将漏感这个变压器的副产物,作为还原多路输出的重要参数,显然存在很多不合理因素。

实践过的都懂,不详述!

真正要引入的参数是线电阻,电容电阻,以及反其道而行之的电流密度设计。这才是交叉调整的关键!

|

|

|

|

|  |  | | | | | 与交叉调整率有关的问题。有没有磁集成的可能性?

1、这个问题原贴基本上没有讨论,参照一般工程上的认识,认为交叉调整率是由于副边各绕组之间的漏感导致的(这个认识是否精准?),要解决交叉调整率,就必须尽可能减少副边各绕组之间的漏感,为此,原贴提出副边各绕组均应各自整层约束、其最佳绕组结构是最大公约数绕法的设计概念,是否成立?

2、减少漏感就是增加互感的意思,因此工程上也有额外(在变压器以外)对各路输出做互感耦合的设计方案,这个互感耦合变压器是什么设计原则?有没有集成到反激变压器内的可能性?虽然可能超出了原贴内容,但也可以讨论。

3、还有说交叉调整率与各绕组的续流时间及峰值电流有关、甚至与各路输出滤波参数有关,什么关系?如何按这些参数来进行旨在优化交叉调整率的工程设计?

4、还有说改善交叉调整率的关键不是副边之间的漏感,而是副边各绕组的线电阻分配,以及窗口占用(按功率反向分配才妥)分配。

|

|

|

|

|

| |  |  | | | | | | 版主,我想请教一个问题,就是反激多路输出负载调整率差是都认知的,存不存在电压调整率差的问题,

因为我有遇到,在随着电压升高输出电压先降低,后升高,没找到是由于layout原因还是反激多路输出本身的bug

|

|

|

| | |  |  | | | | | | | 既不是是由于layout原因,也不是反激多路输出本身的bug。线性调整率是一个单独的问题,可以补偿。

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 版主是说由于环路补偿特性差的缘故吗,调节环路可以解决咯

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 环路当然可以完全补偿。不过一般所说的线电压补偿是指单周期控制的芯片(没有环路)的专题补偿,有环路的控制就没(不应该)有线电压补偿的问题。

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 抱歉,我没完全理解您的意思,单周期控制芯片的专题补偿,是什么意思

|

|

|

| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 专门为线电压调整率做的针对性补偿,开环的。常见的就是一只M欧姆级的电阻跨接在Vin和Cs之间。

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 版主可能没有理解我上面的提问,我问的是有闭环控制的电源,电压调整率差,随输入电压,反馈侧的电压在下降。

|

|

|

| | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | 有环路的控制就没(不应该)有线电压补偿的问题。如果有,那一定是环路没有调试好。解决线性调整率的首要措施就是闭环控制。

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 嗯,感谢,我理解了。

另外还想请教的是:反激多路输出,反馈一路电压稳定,但非反馈几路电压随电压升高会降低,是否就是占空比降低导致的,这种情况即便调整反馈环路应该也无法解决吧.

|

|

|

| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 这是个讨论贴,你描述的现象是交叉调整率的问题,交叉调整率与线电压有关、与占空比有关,什么关系?可以讨论

你提出无反馈的绕组输出电压随着占空比减小而降低,是不是普遍现象?有没有理论机制?有没有相反的情况?我估计是有的。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|  | | | | 请教各路大神,帮我分析一下图示圈圈的电容,怎么理解,不用还不行,为什么要用这个电容,谢谢!!(第二幅图是光耦3脚和此电容的接点的波形)

波形为光耦3脚波形

|

|

|

|

|  | | | | 你好,李工,请问Voll电压怎么取值,我的是单极原边反馈高PF,请帮我算下:输入90-277V,输出:25-36@2300MA;PQ3220,AE=170,骨架宽度=9.4MM,深度=5.3

我怎么算,磁功率系数都在2左右。

|

|

|

|  | | | | 李工,这是单极原边反馈高PF,我算了一个,磁功率系数不能在1??

|

|

|

|  |  | | | | | 此贴为讨论贴,建议具体设计话题在原贴跟帖,讨论话题在各自的楼层跟贴

你的变压器的一个可能的设计:

|

|

|

| |  |  | | | | | | 好,我去那边发,主要对你的磁功率系数和副边线径这不太明白,不太会用

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|  | | | | 各位21世纪电源网论坛的朋友们,大家好,我是中星微的FAE,我们公司是主做锂电池保护的,包括单节、双节及多节的锂电池保护芯片,在业内也是被大家所熟悉的,今天在这里打个小广告,若打扰到您获取知识的体验,先说声对不起,倘若您眼下需要用到锂电池保护芯片或者想详细了解下锂电池保护芯片,欢迎来电来函以及来而不往非礼也之洽谈,梦想还是要有的,万一实现了呢,我的Q309521072,说你呢,别等了,加吧! |

|

|

|  | | | | 各位21世纪电源网论坛的朋友们,大家好,我是中星微的FAE,我们公司是主做锂电池保护的,包括单节、双节及多节的锂电池保护芯片,在业内也是被大家所熟悉的,今天在这里打个小广告,若打扰到您获取知识的体验,先说声对不起,倘若您眼下需要用到锂电池保护芯片或者想详细了解下锂电池保护芯片,欢迎来电来函以及来而不往非礼也之洽谈,梦想还是要有的,万一实现了呢,我的Q309521072,说你呢,别等了,加吧! |

|

|

|  | | | | 专题八:断续模式求解

题外话:原贴发出两年多,这几天下载量突破10K,庆祝一下。统计平均每天下载约20人次,且仍未见明显下降趋势,还发现相当比例的下载发生在后半夜,难道歪果仁也有兴趣?原贴标题是【反激变压器设计要领】,其实基本上没有提纲结领地叙述,绝大部分实质内容都是在回答网友提问中展现,比较凌乱,甚至想整理成一个文档都比较困难,未达成初衷,算是一个遗憾。

如本帖【331楼】所述,原贴的算法特征,其一是“统一场”(啥模式通吃),其二是磁功率系数(直接选定磁芯),但这都不是最重要的,它最重要的特征就是优化效率。或许这就是这个算法如此受欢迎的原因吧。

然而,在应用实践中发现,某些断续模式的案例此表格竟然不能求解?特归纳到这个专题,欢迎大家讨论。

本【计算表格】的基本推导是基于临界模式的,把所有其他模式都归结到临界模式去求解,这意味着如果不能归结到临界模式,此表格不能正确求解,比如:

1、某些芯片不支持临界模式。比如常用的TNY276~280系列芯片,它宁愿跳频,也不会逼近临界模式,始终要保持某种深度的断续,这个变压器如何求解?

2、QR谐振模式也是某种程度的断续,虽然断续程度一般很浅,但也不排除有较大延时甚至跳谷底成为常态的可能,如果不想忽略其影响,如何求解?

3、还有某些拓扑方面的原因,导致原边电流关断后,并不立即启动副边续流,之间有个时间差,在此期间原边没有储能,也未对副边做功,这与断续模式是否可以等效?如何求解?

4、出于校核的目的,想知道不同断续深度时变压器(比如按最低176Vac设计的变压器在220Vac时)的表现。

5、虽然连续模式求解算是已经解决,它可以归结为某个转折电压去求解,但如果想知道变压器在深度连续模式下的表现,或者想引入连续模式的纹波系数Krp去求解。这看起来只是与断续模式方向相反(断续时间为负值)的运算,能否以断续模式的正确求解为基础,顺便对连续模式的此类状态求解?

|

|

|

|  |  | | | | | 继续

按原贴155楼推导过程来推导断续模式反激原边电流峰值Ipk的表达式,看看会得出什么结论:

根据电感充放电时间,我们有:

Ton = LpIpk/Vin ---- (1)

Toff = LpIpk/Vr ---- (2)

可以得到:

Toff/Ton = Vin/Vr ---- (3)伏秒平衡

临界模式的意思是PWM 周期 T = Ton+Toff

而断续模式的意思是PWM 周期 T = Ton+Toff+T0 ---- T0 为断续时间(期间)

其中 Ton 是电感充电时间,在反激中,它决定输入电流和输入功率:

Iin = 0.5IpkTon/T

Pin = IinVin = 0.5IpkVinTon/(Ton+Toff+T0) --- (4)

将(1)(2)(3)代入(4)式,经过整理后可以得到:

可见断续模式的 Ipk 比临界模式更大,增加了一个大于0的数据项(如果T0>0的话),这符合逻辑。 然而,这个方程里出现了原边电感量 Lp,貌似不能得到一个与原边电感量无关的 Ipk 表达式,貌似与之前绕组结构参数决定运行参数的基本推断冲突,产生了迭代。

而事实上,原边电感量并不是一个运行参数,而是一个绕组结构参数。绕组结构参数唯一决定运行参数的基本推断并没有失效。我们只需要利用计算表格已经把反激变压器所有因素都相关联的特点,(让表格自动)进行适当的迭代运算,仍然可以不用预先计算 Lp 值而得到一个看起来与原边电感量无关的 Ipk 值,从而仍然可以避免拿着帽子去找脑壳的尴尬。

|

|

|

|  |  | | | | | 可以将(5)式整理成一个关于 Ipk 的一元二次方程:

来求解:

----(6)

----(6)

再考虑Pfc系数及其精确算法, Ipk算法可表达为: if(T0<0): 可定义为连续模式,Ipk=Ipk_CRM,表内算法待定。 if(T0=0): 临界模式,按原算法求解。 if(T0>0): 断续模式,按(6)式求解;其中:if(Pfc=2)则: 按以上算法做成的计算表格:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|  | | | | 陈工!

真的是个好老师!通过您的贴也知道了很多东西,我自己最近做了一个60W的反激,变压器是PQ2620 匝比 30 9 感量440 。单电压 162-264 您看能不解答下DS开关的问题 160V 工作在这是连续模式和220V的时候是断续模式吗,一直搞不懂这个,这个是不是对效率有影响,一般220V是不应该工作在连续模式。还是随便哪种模式,这是取决于负载么。采样电压削顶了是不是因为驱动能力不足还是我电感量小了啊

|

|

|

|  |  | | | | | 你低压进入CCM模式了,要影响效率,一般单电压没有必要,稍微降低一点频率就OK了

|

|

|

| |  |  | | | | | | 我频率是固定的65,那这样是不是只能降感量,但是我感量降了,输出纹波就会出现那种工频纹波,纹波很大,然后功率出不来,那还有个办法只能加圈数了对不。我的是输出24V 2.5A 变压器 30 比 9 感量 440UH,我电压162的时候纹波就会很大,然后电压升上去180就没事了. |

|

|

|

|

| | | |  |  | | | | | | | | 陈工您好!

谢谢你的指导,今天本来也是要加初级线圈,然后或者把电解电容加大。试下

我还有两个点不明白,一个是最低输入直流输入电压我是按照这个算的,好像和你的不一样,而您的意思是

单级 PFC模式:按最低输入电压的峰值设置,比如最低输入电压是交流100Vac, 则应输入141.4V【根号2倍】-1.4【整流桥压降】=140V

普通低PF模式:按最低输入电压时本级输入电压的工频纹波谷底值设置,比如同样最低输入100Vac的低PF反激,桥后电解上纹波电压20V,则输入140【上述值】-20=120V

TM 过渡模式:按非连续模式向连续模式过渡的最低电压(转折电压)设置。

我不知道你的最低电压是怎么取值啊 您的是195 有个152

还有一个C-UF是输入电容吗,有些代表不一样。我不知道什么意思,这个取值是什么。作用是什么。因为有些东西虽然基础,还是有些不明白,还请陈工不烦指教。谢谢。

|

|

|

| | | | |  |  | | | | | | | | | 叫我李工才对

你那应该是低PF模式,因此 Vill 按最低输入电压时本级输入电压(即桥后滤波后)的工频纹波谷底值设置:

功率 65.8W,最低输入电压160Vac

用100uF电解滤波,纹波谷底就是 Vill = √(2*160*160Vac-65.8W/50Hz/100uF) = 195V

用47uF电解滤波,纹波谷底就是152V

与你的公式是一样的,只是没有那个dch=0.2,dch是什么?你怎么会得出226V这个数?

|

|

|

| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 李工

您好,我按照你的那个公式算的是190V最小电压。

|

|

|

|

|

| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 李工,这是根据你的表格设计的变压器,还是不太熟练,请您指导一下

-

2.png

(59.74 KB, 下载次数: 138)

|

|

|

|

| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 嗯,李工,是这样的,断续时间之前都是测量得到的,现在第一次开始设计没有确切的概念,所以先假设一个量。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|